关于生活小百科的知识广播稿:轻松解决日常烦恼的实用指南

每次打开收音机听到那些贴近生活的小窍门,总会让人忍不住停下手中的活儿仔细聆听。这些看似微不足道的生活智慧,往往能在不经意间解决我们的大麻烦。创作一档优秀的生活百科广播节目,就像在厨房里调配一道家常菜——需要新鲜的食材、可靠的配方,还有那份让人回味的人情味。

生活小百科广播稿的主题分类与内容定位

生活百科广播最迷人的地方在于它的包罗万象。从厨房油污清洁到阳台植物养护,从衣物收纳技巧到应急医疗常识,每个角落都藏着值得分享的智慧。我习惯把内容分成三大类:居家实用类、健康养生类和应急处理类。

记得有次录制节目时,我们分享了一个“用牙膏临时修补眼镜架”的小技巧,没想到第二天就收到听众留言说这个方法帮他在重要会议前解决了燃眉之急。这种即时反馈让我深刻意识到,生活类内容必须紧贴听众的实际需求。

节目定位要像老友聊天般亲切自然。我们不做高高在上的专家指导,而是像邻居串门时随口分享的生活经验。目标听众主要是25-55岁的家庭主妇和上班族,他们更关注那些能立即上手的生活解决方案。

实用生活技巧类素材的来源与筛选标准

素材收集是个持续发现的过程。我最常光顾的不是学术期刊,而是菜市场、社区广场和亲子乐园。这些充满生活气息的地方,总能捕捉到最鲜活的智慧。张大妈教我的“冰箱除味用咖啡渣”的方法,至今仍是节目里反复被询问的经典内容。

网络时代让我们有了更多获取渠道。知乎的生活专栏、小红书上的居家达人都能提供丰富素材。但需要警惕的是,网络信息鱼龙混杂。我的筛选原则很简单:方法要经过至少三个独立来源验证,所需材料不能超过五种,操作步骤必须控制在三步以内。

上周我在社区看到有位阿姨用旧丝袜包裹肥皂头,做成简易的起泡网。这个创意既环保又实用,完全符合我们“简单易行、成本低廉”的选材标准。这类来源于真实生活的创意,往往比网络上的理论技巧更受欢迎。

健康养生知识的权威性验证与整理方法

健康类内容需要格外谨慎。去年有档节目因为推荐了未经证实的偏方,导致听众出现不适,这个教训让我至今心有余悸。现在每则健康知识都要经过三重验证:国家卫健委发布的指南、三甲医院医师确认、权威医学期刊佐证。

整理健康知识时,我习惯用“问题-原理-方案”的结构。比如讲解“缓解颈椎不适”这个话题,会先说明常见诱因,再解释医学原理,最后给出安全有效的缓解动作。这种结构既专业又易懂,听众反馈说像听了场迷你健康讲座。

有个小窍门值得分享:把专业医学术语转化成生活化表达。不说“椎动脉供血不足”,而说“脖子僵硬导致头晕”;不用“抗阻训练”,改用“橡皮带拉伸”。这种语言转换能让专业知识变得亲切可感。

家庭生活窍门的实用性与可操作性评估

好的生活窍门应该像随身携带的瑞士军刀——简单精巧,随时能用。我们团队有个不成文的规定:每个入选的生活窍门都要经过实际测试。同事小王曾兴致勃勃地推荐“用可乐洗马桶”的方法,结果实测发现反而容易留下黏腻的糖分。

评估实用性时重点考虑三个维度:时间成本是否超过10分钟,经济成本是否低于20元,操作难度是否适合中学生独立完成。像“用报纸收纳冬季靴子”这种方法就非常理想——材料随手可得,操作简单,效果立竿见影。

最打动人的往往是那些带着温度的生活智慧。上周一位听众来信说,我们分享的“用吸管密封零食袋”的方法,让她读小学的女儿爱上了动手整理。这种能激发生活热情的小技巧,才是节目最珍贵的素材。

当电波里传来熟悉的生活小窍门,那种感觉就像邻居趴在阳台围栏上和你聊天。好的广播稿不该是照本宣科的知识清单,而应该像厨房飘来的饭菜香——自然而然地勾起你的兴趣,让你忍不住想凑近细闻。我常和团队说,写广播稿就像包饺子,馅料要实在,外皮要柔软,最后那一下收口更要让人回味无穷。

广播稿开场白的吸引力构建与听众互动设计

开场三十秒决定听众是否会继续听下去。我习惯用“问题+共鸣”的方式切入。比如聊冰箱整理时不会直接说“今天教大家整理冰箱”,而是问“有没有人刚买的青菜两天就蔫了?我家冰箱上周就发生过这样的悲剧”。这种带着自嘲的提问能瞬间拉近距离。

互动设计要像朋友间的自然接话。有期节目讨论早起困难,我在开场时说“今早闹钟响第三遍时才挣扎着爬起来,相信不止我一个人这样吧”,结果当天收到几十条分享起床妙招的短信。这种设计让听众从被动接收变成主动参与。

记得有次录制前,我在菜场听到两位阿姨抱怨“现在的年轻人连水饺都煮不好”。这个细节成了那期“厨房小白必备技能”的完美开场——先说出听众的尴尬,再给出解决方案。开场白最忌讳的就是端着架子,偶尔暴露自己的小糗事反而更能赢得信任。

知识点讲解的逻辑顺序与语言表达技巧

生活知识的讲解应该像剥洋葱,层层递进却不会辣眼睛。我总结出“现象-原理-方法-提醒”的四步法。比如讲解“微波炉加热鸡蛋会爆炸”,先从常见现象入手,再简单说明水蒸气膨胀原理,接着示范正确的加热方法,最后提醒哪些容器同样危险。

语言要像午后阳光下的闲谈。把“碳酸钙沉积”说成“水壶里白白的水垢”,把“植物光合作物”换成“绿叶晒晒太阳就能长大”。有听众来信说,我们的节目像给知识穿了件舒服的居家服,穿着自在,看着亲切。

适当留白是种智慧。讲解复杂步骤时,我会在关键处稍作停顿,像“接下来这个动作很重要——”然后轻轻吸口气,给听众留出拿纸笔的时间。这种节奏把控让知识传递更从容,听众反馈说像在听老朋友手把手教学。

实用案例的穿插运用与生活场景还原

真实案例是广播稿的灵魂调料。上周分享“快速解冻肉类”时,我没有罗列冷冻原理,而是讲了小区李阿姨的故事:女儿突然带男朋友回家吃饭,她半小时内化冻了排骨还炖了锅靓汤。这种带着烟火气的案例比任何理论都让人印象深刻。

场景还原要具体到能闻到味道。描述“厨房去油污”时,我会说“当抽油烟机网罩滴下深黄色的油滴,灶台上溅起的油点变成顽固斑点”,这种细节能让听众立即在脑中浮现自家厨房。有位年轻听众说,听完节目他第一次注意到自家瓷砖接缝处的油垢。

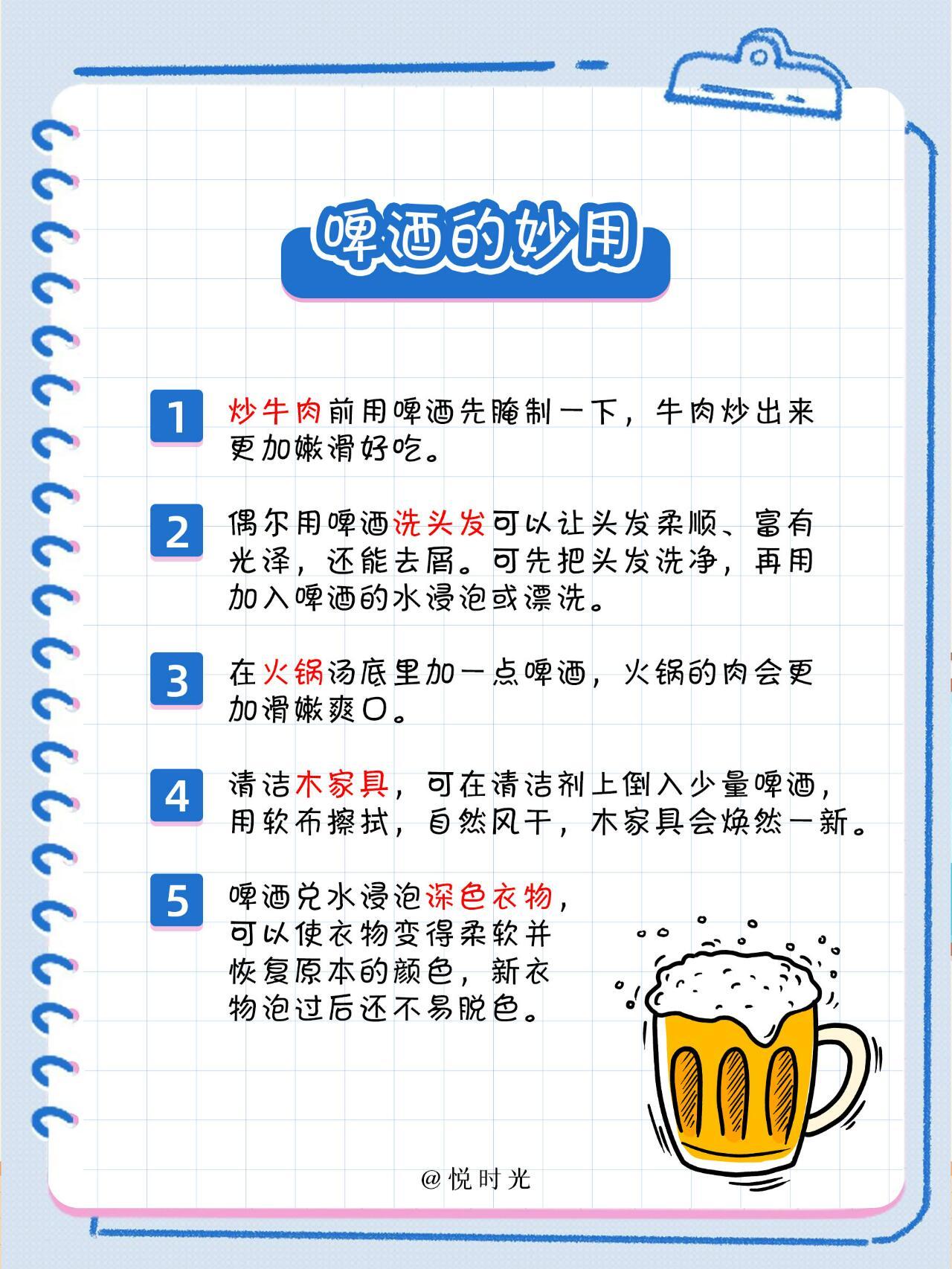

案例选择要覆盖不同生活场景。年轻人的合租公寓、三代同堂的大家庭、单身人士的小户型,每种生活状态都需要对应的解决方案。我发现那些带着生活褶皱的案例最打动人——比如用过期啤酒擦叶子,这个案例就来自一位退休教师的来信。

结尾总结的价值提炼与行动号召设计

结尾要像甜点的最后一口,既回味悠长又意犹未尽。我常用“三个关键词”总结法:用三个通俗词汇概括整期内容。比如收纳专题的结尾是“分类、定位、维持”,健康饮食专题是“多样、适量、适时”,简单易记又方便传播。

行动号召要像朋友的建议般自然。不会生硬地说“现在就去整理衣柜”,而是“如果明天阳光正好,不妨把冬衣拿出来见见太阳”。这种带着画面感的邀请,让行动变得充满期待。有听众说,我们节目结尾总让她跃跃欲试。

最后那句告别语要留有余味。我喜欢用“生活不在别处,就在这些琐碎却温暖的小事里”这类带着哲学意味的收尾。制作人笑说我每期都在写微型散文,但正是这种文学化的处理,让实用知识拥有了打动人心的温度。