中国历史常识1000题:轻松掌握历史知识,告别死记硬背的烦恼

那个改变命运的午后:发现中国历史常识1000题

记得那是个闷热的周六下午,我在市图书馆的角落里漫无目的地闲逛。历史书架前,一本略显陈旧的蓝色封面试题集意外地滑落,正好掉在我脚边。弯腰拾起的瞬间,“中国历史常识1000题”这几个字映入眼帘。随手翻开一页,看到“秦始皇统一六国的具体年份”这样的题目,我竟一时语塞。那个瞬间,我突然意识到自己对这片土地的历史了解得如此支离破碎。

这本书的编排很特别,不是枯燥的年代表,而是一道道引人深思的题目。每道题都像一扇小窗,透过它能看到历史的不同侧面。我带着几分好奇借走了这本书,完全没料到这个偶然的邂逅会改变我对历史的认知。

从零开始:面对浩瀚历史知识的心路历程

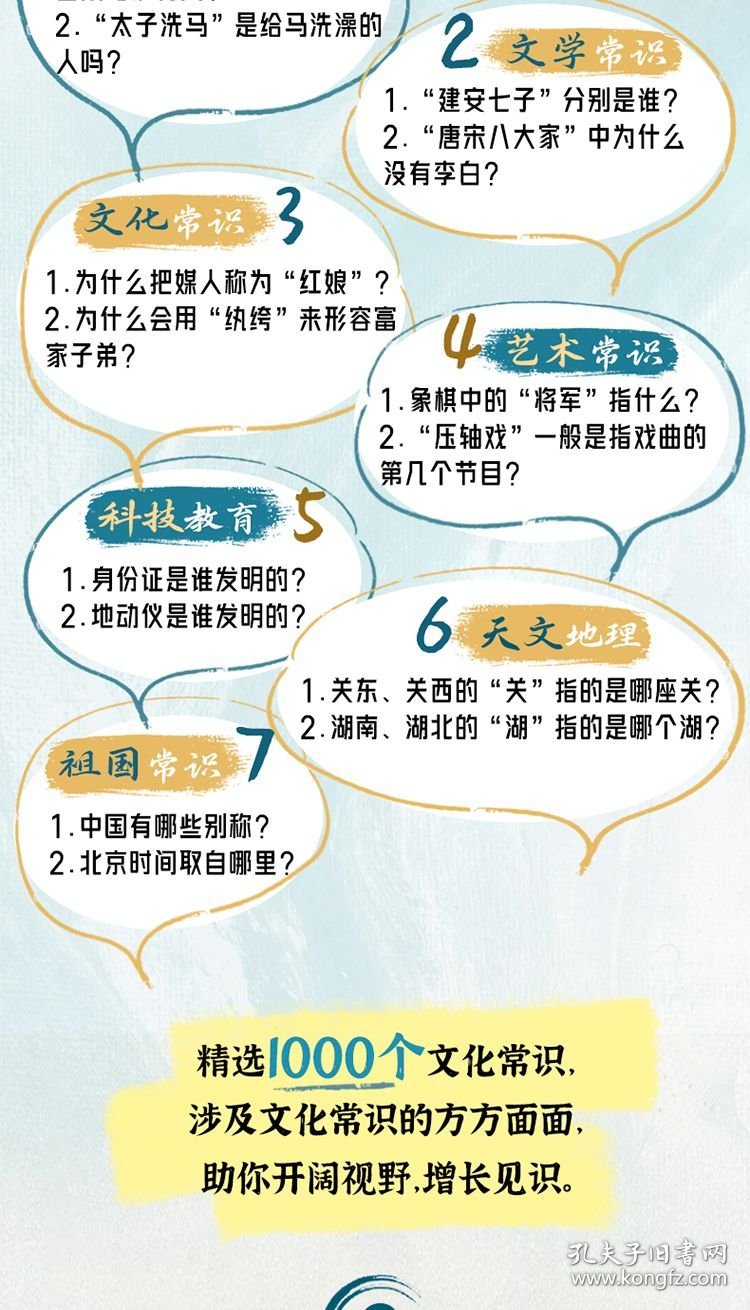

最初翻开这本千题集时,我仿佛站在无边无际的知识海洋前。从夏商周到元明清,从政治制度到文化变迁,每个朝代都有数不清的人物、事件、制度需要了解。前三十题做完,正确率低得让人沮丧。那些相似的年号、错综复杂的宗室关系、层层叠叠的官制改革,简直像一团乱麻。

但慢慢地,我发现这些题目之间存在着微妙的联系。比如理解了唐朝的藩镇割据,就能更好地明白五代十国的混乱局面;弄清了宋朝的重文轻武政策,就对后来积贫积弱的局面有了更深的理解。历史不再是孤立的知识点,而变成了相互关联的网络。

第一道题的启示:商鞅变法背后的智慧

至今仍清晰记得那让我驻足良久的第47题:“商鞅变法中最重要的经济措施是什么?”标准答案是“废井田,开阡陌”,但真正触动我的是这道题背后的故事。商鞅通过土地制度改革,打破了旧贵族的世袭特权,让平民也能通过耕战获得爵位。这种打破阶级固化的勇气,在两千多年前显得如此超前。

更让我惊讶的是,商鞅变法中的“军功爵制”与现代企业的绩效考核有着异曲同工之妙。历史从来不是故纸堆里的死知识,古人的智慧在今天依然闪耀着光芒。这道题让我明白,学习历史不仅要记住事实,更要理解其中的逻辑与智慧。

那本千题集现在仍放在我的书架上,书页间密密麻麻的批注记录着那段与历史对话的时光。每当翻阅时,总能想起那个午后与历史初遇的悸动,还有在知识迷宫中慢慢找到方向的欣喜。

建立知识体系:如何系统化学习历史常识

翻开千题集的第一个月,我像个无头苍蝇在各个朝代间乱撞。今天背唐朝的科举制度,明天记明朝的郑和下西洋,知识点像散落的珠子,怎么也串不起来。直到有天在图书馆看到一张中国历史年代表,突然意识到自己需要建立框架。

我把1000题按朝代划分,每个朝代又细分为政治、经济、文化、军事四个维度。比如学习宋朝时,我会把“杯酒释兵权”归入政治制度,“交子出现”放入经济发展,“程朱理学”划为思想文化,“澶渊之盟”纳入军事外交。这种分类法让杂乱的知识突然有了秩序。

记得有次遇到一道关于“唐朝三省六部制”的题目,我不仅标注了正确答案,还在旁边画了张组织结构图。从那以后,每遇到重要制度,我都会尝试用图表还原其运作逻辑。这些自制的图表后来成了我最宝贵的学习资料,比任何现成的思维导图都管用。

突破难点:从秦汉到明清的关键转折点

历史学习中总有些让人头疼的“坎儿”。对我而言,最难的莫过于理清各个朝代的转折点。那些看似相似的政治改革,背后往往藏着截然不同的历史逻辑。

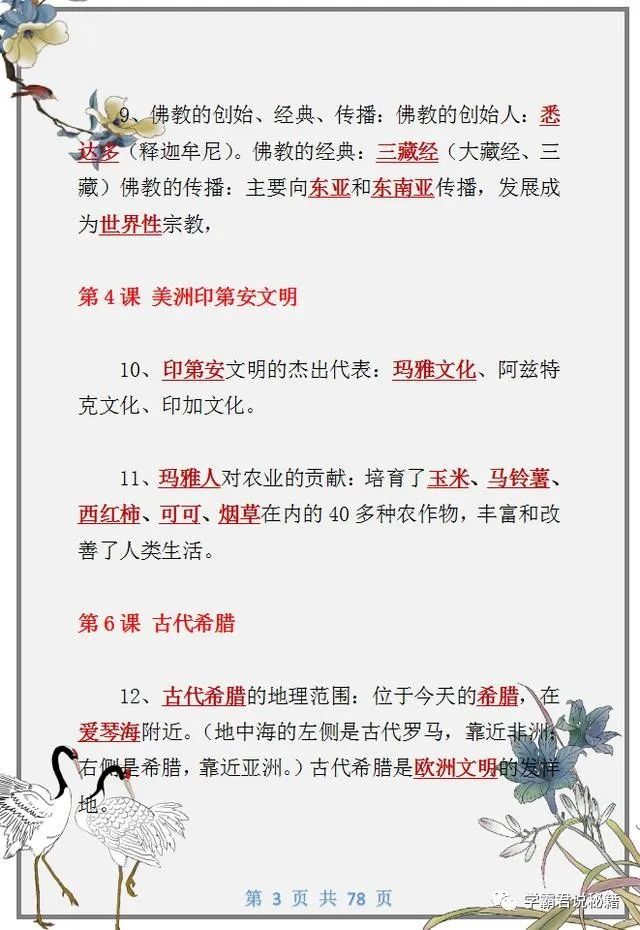

秦汉时期的核心转折是“郡县制取代分封制”,这道题我错了三次才记住。后来发现,理解这个转折需要联系秦朝统一六国的背景——中央集权的需求催生了新的地方管理制度。而到了唐宋时期,转折点变成了“科举制完善”和“两税法推行”,这反映的是社会阶层流动和赋税制度的演进。

明清的转折更微妙。比如“张居正改革”与“一条鞭法”,表面看是赋税改革,实则反映了白银货币化对传统经济的冲击。我专门用个笔记本记录这些转折点之间的因果关系,慢慢地,历史在我眼中不再是断开的片段,而成了环环相扣的链条。

某个深夜,当我终于理清“安史之乱”到“藩镇割据”再到“五代十国”这条线索时,那种豁然开朗的感觉至今难忘。原来每个转折点都是历史给出的选择题,而王朝的兴衰就藏在当时的选择里。

记忆技巧:让历史人物和事件"活"起来的方法

死记硬背是我最初的学习方式,效果差得让人沮丧。直到我开始尝试把历史人物想象成身边的朋友,把历史事件编成小故事,记忆突然变得轻松有趣。

我给每个皇帝设计了“人物小传”。比如朱元璋不只是明朝开国皇帝,还是个从放牛娃逆袭的“职场精英”;雍正不仅是勤政的皇帝,更是个每天批阅奏折到深夜的“工作狂”。这种拟人化的处理让冷冰冰的名字有了温度。

对于复杂的历史事件,我发明了“场景还原法”。记忆“赤壁之战”时,我不只记时间地点,还在脑海中构建画面:周瑜站在船头眺望江北,诸葛亮轻摇羽扇,黄盖的苦肉计,借东风的紧张时刻。甚至给每个关键情节配了“背景音乐”,这种多感官记忆效果出奇地好。

最得意的是创作“历史顺口溜”。为了记清唐宋八大家,我编了句“韩柳欧王曾三苏”,读起来朗朗上口。后来这个习惯扩展到年号记忆、条约内容、改革措施,那些枯燥的知识点突然变得生动起来。

这些方法让我的学习效率提升了不止一倍。更神奇的是,当我用这种方式理解历史时,那些人物和事件仿佛真的在眼前活了过来。有时做完题合上书,还能在脑海里继续上演那些跨越千年的故事。

从应试到热爱:历史学习的转变过程

最初翻开那本厚厚的习题集时,我把它当作必须完成的任务。每天机械地勾选答案,核对解析,像完成某种仪式。直到某个周末的下午,我在做一道关于“贞观之治”的题目时,突然被魏征与唐太宗的故事吸引住了。那道题问的是“以人为镜”的典故出处,标准答案只需填写《旧唐书》,我却忍不住去查了整段对话。

李世民说:“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”魏征去世后,他感叹:“朕失一镜矣。”这段文字让我在书桌前坐了整整一个小时。原来历史不是冷冰冰的年代表格,而是充满温度的人生片段。

这种转变来得悄无声息。我开始主动寻找题目之外的细节,想知道岳飞在写下《满江红》时的心情,好奇苏轼被贬黄州后如何保持豁达。习题集变成了通往过去的钥匙,每道题都像一扇半开的门,邀请我走进那个时代看看。

记得有次在地铁上,我看到一个女孩在读《明朝那些事儿》,突然意识到自己也能轻松跟上她的阅读节奏。那些曾经需要死记硬背的人物关系、事件脉络,现在都成了理解历史故事的基础。这种从“需要学”到“想要懂”的转变,可能是千题之旅给我的最大惊喜。

历史照进现实:古代智慧在当代的应用

学习商鞅变法时,我注意到一个细节:他立木为信,用一根木头建立了政府的公信力。这个看似简单的举动,让我想到现代企业管理中的“标杆效应”。有时候改变不需要宏大的宣言,一个可信的承诺就能打开局面。

工作中遇到团队协作难题时,我常想起唐太宗的用人之道。他既能重用曾经的对手魏征,又善于发挥房玄龄、杜如晦等各有所长的大臣。这种“君子和而不同”的智慧,在现代团队管理中依然适用。有次项目陷入僵局,我借鉴了这个思路,让持不同观点的同事分别负责最擅长的模块,结果难题迎刃而解。

最让我感触的是古代改革家的创新精神。王安石变法中的“市易法”,本质上是政府平抑物价的宏观调控;范仲淹的“庆历新政”注重人才培养。这些尝试虽然受时代局限未能完全成功,但那种直面问题、勇于变革的精神,在任何时代都值得借鉴。

现在看新闻时,我常能发现历史的重演。经济周期与古代的商业波动有着相似规律,国际关系中的合纵连横也能在战国策略中找到影子。历史确实是一面镜子,只是我们需要学会如何照见自己。

传承与创新:如何将历史知识转化为个人优势

完成千题挑战后,我发现自己获得了一种特殊的能力——在复杂信息中快速抓住核心。这大概得益于长期梳理历史脉络的训练,就像理清一个朝代的兴衰主线那样,现在面对工作报表或市场分析时,我总能更快地找到关键点。

有次公司要做文化创意项目,同事们都在讨论流行元素,我提议从宋代美学中寻找灵感。那个文人雅士追求极致简约的时代,其“少即是多”的设计理念完全符合现代审美。我们最终借鉴了宋瓷的釉色和形制,开发的产品系列大受欢迎。老板后来特意问我:“你怎么想到这个角度的?”我笑着说,这只是历史作业的延伸。

更意外的是,历史知识成了我人际交往的独特优势。无论是与长辈聊天,还是和客户破冰,那些沉淀在时光里的故事总是最好的话题。从茶道谈到陆羽的《茶经》,从城市规划聊到《周礼·考工记》,这些内容让对话变得丰富而有深度。

最近我开始尝试把历史知识用在新媒体创作上,用现代语言解读古代智慧。一条关于“古代快递系统”的短视频意外走红,很多人留言说没想到历史这么有趣。这让我明白,真正的传承不是简单复述,而是让古老的知识在新时代重新发光。千题之旅结束的那一刻,或许才是我与历史真正对话的开始。