机智的医生生活第一集剧情解析:五位医生重逢的温暖与专业日常

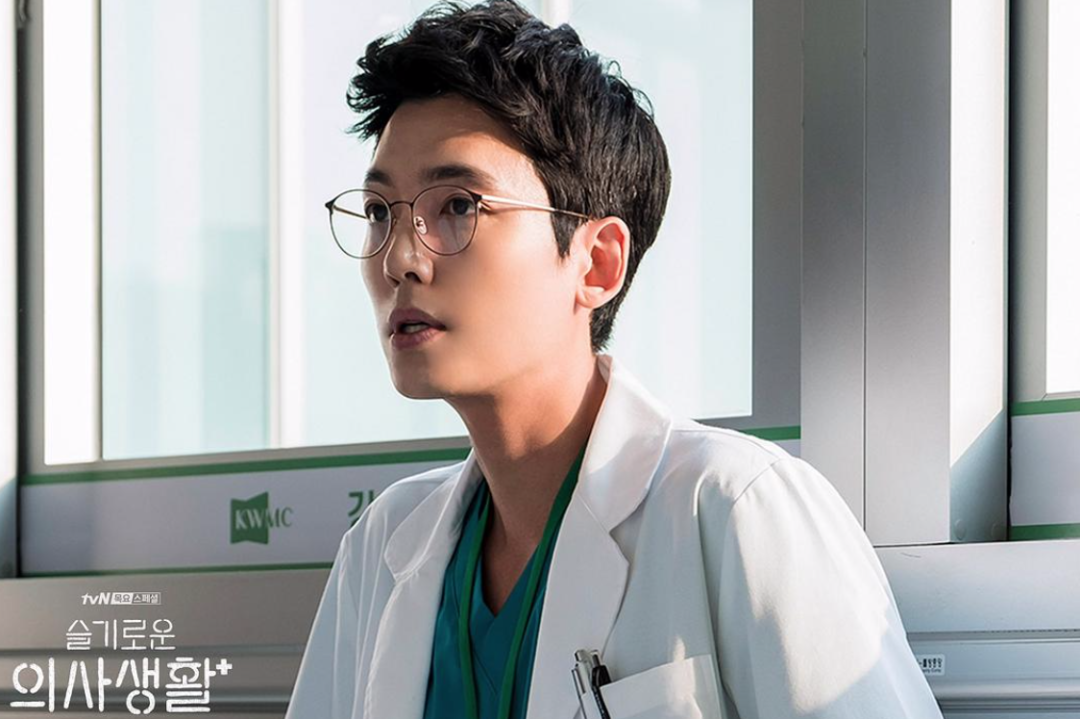

急诊室的自动门滑开,带着消毒水气味的冷风扑面而来。身穿白大褂的李翊晙小跑着穿过走廊,额角还挂着昨夜值班留下的疲惫。时钟指向早晨七点五十分,律帝医院的一天就这样开始了。

五位老友的重逢

1999年的医学院教室里,五个年轻人因音乐结缘。二十年后,他们以另一种身份在这家医院重逢。李翊晙、蔡颂和、安涏援、金隽婠、杨硕亨——如今分别是普外科、神经外科、儿科、胸腔外科和妇产科的骨干医生。导演很巧妙地在开场十分钟内,通过一个晨间查房的长镜头,让每个角色依次亮相。镜头跟随李翊晙的脚步,从三楼外科病房一直拍到五楼神经外科,五个主角自然地被串联起来。

我记得第一次看这个开场时,完全被这种流畅的叙事手法吸引。没有生硬的自我介绍,没有冗长的背景说明,就像偶然闯入了真实医院的一角。

医院里的众生相

新生儿监护室里,安涏援正温柔地检查一个早产儿。他的手指轻抚过婴儿的背部,动作轻柔得不像在检查,更像在安抚。隔着保温箱的玻璃,年轻父母紧握双手,眼神里交织着希望与恐惧。

三楼外科病房又是另一番景象。金隽婠板着脸训斥一名住院医师:“手术记录不是写小说,我要的是准确,不是形容词。”转身离开时,他却对病人露出温和的笑容:“明天手术前记得禁食,但可以偷偷喝一小口水服药。”

这种反差让我想起现实中认识的几位医生朋友。他们工作时确实带着两副面孔——对同事严格到近乎苛刻,对病人却总是耐心十足。

那个改变一切的夜晚

深夜十一点,急诊室送来一位主动脉夹层破裂的患者。李翊晙刚脱下白大褂,听到呼叫又迅速穿回。手术室里无影灯亮如白昼,监护仪的滴答声像倒计时的秒表。

与此同时,蔡颂和正在为一名脑肿瘤患者进行紧急手术。手术刀在她手中稳得像长了眼睛,每一个动作都精准到毫米。窗外,首尔的霓虹灯依旧闪烁,手术室里的时间却仿佛静止。

这两台同时进行的手术,导演采用了交叉剪辑的手法。一边是李翊晙团队紧张却不失默契的配合,一边是蔡颂和独自面对复杂病变的专注。当两个手术室同时传来成功的消息时,观众能清晰感受到那种如释重负的喜悦。

特别触动我的是其中一个细节:手术成功后,李翊晙没有欢呼,只是默默走到休息室,给自己冲了杯速溶咖啡。他的手在微微发抖——不是害怕,而是高度紧张后的自然反应。这个细微的颤抖,比任何豪言壮语都更能展现医生的真实状态。

藏在细节里的情感

第一集最精彩的部分,其实是结尾处那个看似随意的场景。五个医生挤在狭小的地下储物间,重新拿起各自的乐器。二十年过去,他们的演奏依然生疏却充满热情。当《阿尔罕布拉宫的回忆》吉他旋律响起时,你会发现这些白天里雷厉风行的医生,此刻笑得像回到大学时代。

或许这就是《机智的医生生活》想要传达的——在生死交织的医院里,这些医生不仅治病救人,也在努力守护自己的生活和情感。他们不只是白大褂上的名字,更是会疲惫、会开心、会怀念青春的普通人。

医院走廊里永远有三种声音:推车滚轮与地砖的摩擦声、监护仪的规律滴答、还有白大褂带起的风声。当李翊晙第一次以住院总医师身份站在护士站前,他突然意识到——从今天起,连呼吸都需要重新学习节奏。

李翊晙:在玩笑与责任之间

普外科的晨会上,李翊晙正用马克笔在白板上画消化系统示意图。“这里,”他敲着十二指肠的位置,“就像我们医院后门那条小巷,看起来不起眼,但所有关键运输都要经过。”台下实习医生们忍不住笑出声。这种把专业术语转化为生活场景的教学方式,正是李翊晙独有的魅力。

但玩笑背后是惊人的专业素养。当急诊送来一位肠系膜动脉栓塞的患者,他的表情瞬间切换。不需要看监护仪数据,仅凭患者唇色就能判断缺血程度。“准备手术室,现在,立刻。”这句话没有提高音量,却让整个团队像上紧发条的钟表开始运转。

我记得有场戏特别打动我:手术结束后,他独自在更衣室对着镜子练习缝合。这个细节暴露了住院总医师头衔下的真实压力——那些在众人面前的游刃有余,都需要在无人角落反复打磨。

蔡颂和:冷静之下有暖流

神经外科的手术显微镜像是蔡颂和的第二双眼睛。在切除听神经瘤的手术中,她的手稳得让助理医生怀疑她是否在呼吸。“这里,”她轻声说,声音透过口罩有些模糊,“是面神经,我们要像拆解缠在一起的耳机线那样小心。”

手术室外,她却是第一个发现住院医师发烧的人。“你额头的汗和平时不一样,”她把退烧药放在护士台,“去休息两小时,这是医嘱。”这种观察力不仅用于诊断病情,更用于关怀同事。

最让我印象深刻的是她面对患者家属的场景。当家属反复询问手术成功率,她没有给出标准化的乐观答案,而是说:“我会像对待自己的家人那样对待她。”这句话比任何统计数据都更有力量。医学终究是与人打交道的工作,蔡颂和完美诠释了如何既保持专业距离又不失人性温度。

安涏援:在哭声中的坚守

儿科病房的清晨总是从哭声开始。安涏援查房时白大褂口袋里总装着贴纸和糖果,但他从不会轻易拿出来。“要先获得孩子的信任,”他蹲下来与发烧的小患者平视,“疼痛等级从0到10,你现在是几?”这种尊重让孩子愿意诚实表达感受。

有个细节特别戳中我:他给哭闹的孩子听诊前,会先把听诊器在手心捂热。这个动作没有任何医学教科书要求,却是儿科医生特有的温柔。当年轻妈妈因为孩子持续高烧而崩溃大哭时,他递上纸巾的动作和开药方一样自然。“哭泣不是软弱,”他说,“是身体在释放压力,对孩子和母亲都一样。”

或许很少有人注意到,安涏援的听诊器是彩色的,上面贴着卡通贴纸。他故意选择这样的装备,只为减轻孩子们对医疗器具的恐惧。这种细腻,已经超越了医生的职责范畴。

金隽婠:严谨面具下的柔软

胸腔外科的金隽婠以严格著称。“病历上的每一个字都要经得起推敲,”他指着住院医师写的病程记录,“‘患者情况好转’这种描述太模糊,我要看到具体数据。”但就是这个对下属严苛到近乎挑剔的人,会记得每个长期住院患者的生日。

手术前告知环节,他能用最简单的比喻解释复杂的手术风险。“心脏搭桥就像给堵车的路口修一条高架桥,”他在纸上画着示意图,“虽然要暂时封闭部分道路,但最终交通会更顺畅。”这种化繁为简的能力,源于对患者认知水平的精准把握。

我特别喜欢他在食堂的一个小片段:严厉批评完住院医师后,他默默把自己餐盘里的水果放到对方的托盘上。“补充维生素,”他面无表情地说,“下次别再犯同样的错误。”这种外冷内热的关怀方式,恰如他选择的专业——胸腔里跳动的那颗心,永远比外表看起来更温暖。

交织的轨迹

当片尾五个角色各自回到家中,镜头捕捉到他们不为人知的瞬间:李翊晙反复观看手术录像直到睡着;蔡颂和在阳台上给盆栽浇水;安涏援整理当天的患儿照片;金隽婠练习第二天要对患者家属讲解的示意图。这些画面悄悄告诉我们——最好的医生,从不会在下班后停止思考如何做得更好。

他们的故事之所以动人,正因为每个人都在寻找专业与人性之间的平衡点。医院这个特殊舞台,让五种不同温度的医者光芒,照亮了生命中最脆弱也最坚强的角落。

医院里最动人的永远不是医疗奇迹本身,而是奇迹发生前后那些真实的犹豫、眼泪与微笑。第一集用近乎纪录片的手法,把医疗剧从神坛拉回人间——这里的医生会疲惫,患者会恐惧,而真正治愈人心的,往往是手术刀之外的温度。

医患关系的真实刻度

那个坚持要等儿子从美国赶回来再做手术的老奶奶,在病床上轻轻握着蔡颂和的手:“医生,其实我害怕的不是手术,是怕最后一面都见不到。”这句话让整个诊室突然安静。医疗决策从来不只是医学问题,更是情感与时间的博弈。

金隽婠面对坚决拒绝手术的肺癌患者时,没有搬出教科书上的生存率数据。他拉过椅子坐在病床前:“我理解您担心术后生活质量。这样,我们先解决您现在最痛苦的呼吸困难问题,其他决定可以慢慢来。”这种尊重患者节奏的沟通方式,打破了传统医患间的权力关系。

最让我触动的是儿科病房里的小细节。当安涏援发现小患者偷偷把药吐掉,他没有责备,而是蹲下来问:“是不是药太苦了?”随后让护士准备草莓味的替代药品。这种从患者视角出发的共情,比任何权威姿态都更有效。医患关系从来不是施与受的单向流动,而是两个生命在特殊时刻的相互照亮。

友情的种子在消毒水气味中发芽

五个医生在医院走廊擦肩而过的瞬间,镜头总会微妙地停顿。李翊晙顺手帮金隽婠调整歪掉的名牌;蔡颂和自然地接过安涏援怀里快滑落的病历夹。这些看似随意的互动,像散落的拼图碎片,慢慢拼凑出他们长达二十年的友谊版图。

食堂场景堪称神来之笔。五个人占据着固定餐桌,彼此熟悉到可以准确预测对方会拿什么菜。李翊晙把自己餐盘里的泡菜分给金隽婠,同时自然地夹走对方的一块烤肉——这种无需言语的默契,比任何热血沸腾的友谊宣言都更有说服力。

我记得有个特别生活化的片段:下班后他们挤在蔡颂和的车里,为谁该付停车费争论不休。这种脱离医院环境的日常互动,让角色瞬间立体起来。原来脱下白大褂的他们,也会为琐事斗嘴,为宵夜选择犹豫不决。友情的重量不在于共同经历多少重大事件,而在于这些看似无关紧要的日常碎片里。

医疗伦理的灰色地带

当患者家属偷偷塞红包时,李翊晙的处理方式令人印象深刻。他没有当场严词拒绝让家属难堪,而是悄悄把钱存入患者的住院账户。“有时候,收下这份‘心意’再这样处理,比直接拒绝更能安抚家属的焦虑。”这种基于人情世故的伦理判断,展现了医疗实践中鲜少被讨论的柔性智慧。

更值得玩味的是蔡颂和面临的困境:她发现导师的手术方案存在风险,但公开质疑可能影响导师声誉。镜头捕捉到她深夜在办公室反复查看影像资料的侧脸,那种在专业良知与师生情谊间的挣扎,比任何戏剧化冲突都更触动人心。最终她选择用更委婉的方式提出建议——医疗伦理从来不是非黑即白的判断题,而是在多重价值间寻找平衡点的艺术。

安涏援在儿科病房遇到的案例更微妙。年轻父母坚持用替代疗法治疗孩子的白血病,他从医学角度完全反对,却理解父母的爱子之心。“我尊重你们的选择权,但请允许我继续提供专业建议。”这种既不放弃原则又保持沟通窗口的态度,展现了现代医者需要的辩证思维。

在手术台与咖啡杯之间

金隽婠的办公桌上除了医学文献,还放着未完成的乐高模型。这个细节巧妙地暗示了医生身份之外的完整人格。他们不只是医疗机器,更是有爱好、会疲惫、需要精神出口的普通人。

特别打动我的是李翊晙在凌晨手术结束后,独自坐在便利店吃泡面的场景。热汽模糊了他的眼镜,这个瞬间他不再是那个在手术室里挥斥方遒的精英医生,只是个需要简单温暖的普通人。镜头在这里停留了整整十秒,仿佛在说:医疗剧终于愿意正视医者也是会孤独的个体。

当蔡颂和在深夜的医院天台给家人打电话,语气轻快地说“一切都好”时,观众都能看见她眼角积累的疲惫。这种对外报喜不报忧的瞬间,何尝不是每个职场人的真实写照?医生这个职业的特殊性在于,他们每天都在见证生死,却依然要努力维持自己生活的平常心。

或许这部剧最了不起的地方,是它敢于展现医生们的“不完美”。他们会喝太多咖啡,会忘记吃饭,会在值班室睡着。正是这些看似“不专业”的细节,构成了医疗工作者最真实的生活图景——在拯救生命的同时,他们也在学习如何好好活着。

《机智的医生生活》第一集最让人惊喜的,或许是它悄悄拓宽了医疗剧的边界。这部剧没有停留在手术室里的惊心动魄,而是把镜头转向了医生休息室、医院食堂、深夜的停车场。这些以往医疗剧里被忽略的角落,恰恰藏着最真实的人生况味。

打破套路的创新尝试

传统医疗剧往往沉迷于制造极端病例和戏剧冲突,第一集却反其道而行。五个主角同时值班的夜晚,没有出现任何罕见的疑难杂症,处理的都是肺炎、阑尾炎、骨折这些常见病。这种“去传奇化”的叙事,反而让医疗场景更具可信度。

我特别欣赏剧中医疗细节的呈现方式。手术场景没有夸张的血腥特写,而是聚焦医生们配合的默契程度。李翊晙在做阑尾切除术时,还能分心和护士讨论周末乐队练习的曲目——这种举重若轻的状态,比紧绷着脸说专业术语的医生形象更贴近现实。

记得有场戏是金隽婠边做手术边哼歌,巡回护士自然地接上下一句。这种在工作环境中依然保持个人特质的表现,打破了医疗剧必须严肃刻板的成见。医生也是活生生的人,手术室里不该只有仪器滴答声。

照进现实的医疗生态

剧中住院医师连续工作36小时的场景,让很多医护工作者直呼真实。镜头没有回避医生们累得在休息室倒头就睡的画面,也没有美化他们因疲惫而脾气暴躁的瞬间。这种对医疗行业高压环境的诚实呈现,某种程度上是对医护人员的无声致敬。

那个因为医疗费用问题犹豫是否要手术的患者家属,折射出很多家庭的现实困境。蔡颂和没有简单地自掏腰包解决问题,而是耐心解释医保报销政策,协助申请医疗补助。这种处理方式比“医生垫钱”的桥段更有现实参考价值。

安涏援在儿科病房遇到的医患沟通难题特别有代表性。年轻父母拿着网上查到的信息质疑治疗方案,他没有不屑一顾,而是拿出最新医学期刊一起讨论。这种面对医疗信息普及时代的新型医患关系,很多现实中的医生都在经历。

每个人都能找到自己的影子

或许你从未进过手术室,但一定体验过李翊晙那样的时刻——明明身心俱疲,还要在家人面前强装轻松。他深夜独自吃泡面的镜头,何尝不是每个加班族的真实写照?这种跨越职业的共情,让医疗剧有了更广泛的情感连接点。

五个医生在食堂互相分享食物的日常,会让人想起自己和同事的午餐时光。即使工作领域天差地别,那种在忙碌中偷闲的默契是如此相似。医疗剧终于不再把医生神化,而是展现他们作为普通人的社交需求。

我认识的一位护士朋友说,最打动她的是蔡颂和下班后在车里发呆的片段。“那就是我们每天的状态,不是不想回家,而是需要一段属于自己的缓冲时间。”这种细腻的心理捕捉,让专业题材拥有了触手可及的温度。

埋下长线钓大鱼

第一集结尾处,五个医生在大学时代组建乐队的闪回镜头,像一记温柔的回马枪。原来现在的默契,早在二十年前就开始酝酿。这种不急于交代全部背景的叙事耐心,为后续发展留足了悬念空间。

李翊晙手机里那个没有接听的来电,安涏援钱包里泛黄的照片,金隽婠办公室里那把他从不让人碰的吉他。这些看似随意的细节,都是编导精心埋下的种子。你明知后续会有故事展开,却猜不到会以什么方式开花。

最妙的是人物关系网的铺设。第一集结束时,观众已经能感受到五人之间不同的化学反应,但具体的情感走向依然成谜。这种“知道有故事,但不知道是什么故事”的期待感,比直白的感情线宣告高级得多。

这部剧教会我们,医疗剧的价值不在于展示多少高难度手术,而在于记录那些在生命临界点上,依然保持温度的人类瞬间。当白大褂沾上咖啡渍,当手术刀遇见吉他拨片,我们看到的不是完美的医生,而是认真生活的普通人。