生活百科的广播稿:轻松掌握实用生活技巧,解决日常烦恼

生活百科广播稿就像一位贴心的生活顾问,通过电波走进千家万户。这类节目通常聚焦日常生活中的实用知识,从健康养生到家庭妙招,内容包罗万象。广播特有的伴随性让它成为人们做饭、通勤时的良伴,这种润物细无声的传播方式,让知识获取变得轻松自然。

定义与特点

生活百科广播稿是以服务日常生活为宗旨的广播内容形式。它最鲜明的特点是实用性强——每期节目都能解决某个具体的生活问题。比如教大家如何挑选新鲜食材,或是分享简单的家居整理技巧。这类内容往往采用对话式语言,避免专业术语,就像邻居间的经验交流。我记得有次在广播里听到去除衣服污渍的小窍门,当天晚上就试了试,效果出乎意料地好。

广播稿的另一个优势是即时性。主持人可以用当下正在发生的天气变化、季节更替作为引子,让内容与听众的生活场景高度契合。这种即时互动感是纸质媒体难以企及的。

社会价值与意义

在信息过载的时代,生活百科广播稿扮演着信息筛选器的角色。它将庞杂的网络信息去伪存真,提炼成可靠的生活指南。对老年听众特别友好,他们可能不擅长使用智能手机,但通过收音机就能获取需要的知识。

这类节目还承载着普及科学常识的社会功能。去年流感季,本地电台连续推出预防呼吸道疾病的系列节目,用通俗语言解释传播原理和防护措施,确实帮助很多家庭做好了预防准备。这种贴近生活的科普,比生硬的公告更易被接受。

从文化层面看,生活百科内容也在记录着时代变迁。二十年前的广播里教的是如何织毛衣、腌咸菜,现在更多是健身塑形、智能家居。这些细微变化,折射的正是老百姓生活方式的演进。

发展历程与现状

生活百科类广播在中国有着悠久的传统。上世纪八九十年代,它是许多家庭获取生活信息的主要渠道。那时节目形式相对简单,多是主持人单方面分享知识。随着时代发展,节目形态越来越丰富,加入了专家连线、听众来电等互动环节。

现在的广播节目面临着新媒体冲击,但也迎来了新的发展机遇。很多电台把生活百科内容制作成音频产品,在各类平台分发。我注意到有些年轻主持人开始尝试用更活泼的语言风格,甚至融入角色扮演等戏剧元素,让实用知识变得有趣起来。

不过万变不离其宗,无论形式如何创新,提供真实有用的生活信息始终是这类节目的核心价值。毕竟听众打开收音机,最期待的还是能解决实际问题的内容。

写生活百科广播稿就像给朋友发语音消息——既要说得清楚明白,又要让人听得进去。好的广播稿能在三分钟内教会听众一个生活妙招,这种即时收获感是文字难以比拟的。我常想起小区里那位总在晨练时听广播的王阿姨,她说广播里的生活技巧就像随身携带的锦囊,随时都能派上用场。

标题设计的吸引力与实用性

“三招让冰箱不再结霜”比“冰箱除霜方法”更能抓住耳朵。广播稿标题需要在三秒内完成吸引注意、提示内容、引发兴趣三重任务。试着把专业术语转化成生活场景:“光伏发电原理”变成“怎样让太阳帮你交电费”,立即就生动起来。

有次我策划节目时做过测试,同样讲食品安全的内容,“避开餐桌上的隐形杀手”比“食品安全注意事项”收听率高出40%。好标题应该像路标,既指明方向又勾起探索欲。现在很多主持人会在标题里加入数字和结果承诺,“五分钟快速醒酒法”就比单纯说“解酒方法”更让人想继续听下去。

语言表达的通俗易懂与生动性

广播是门声音的艺术,文字需要为耳朵服务。把“保持膳食均衡”说成“餐桌要像彩虹般多彩”,把“注意消防安全”变成“给家里装上安全护身符”。这种形象化表达能让知识像故事一样被记住。

适当使用拟声词也很有效。描述炒菜时可以加入“刺啦”声,讲解家电维修时模拟“咔嗒”的机械声。我记得有期节目教听众辨别真假钞,主持人用“摸起来像在摸细沙”形容真钞手感,这个比喻至今还被很多听众津津乐道。

尽量避免长难句。广播稿的句子最好控制在15字以内,像聊天般自然停顿。可以想象自己是在给视力不好的长辈讲解,这样的语言往往最合适。

内容结构的逻辑性与层次感

生活百科内容最怕变成信息碎片。好的结构应该像剥洋葱,从外到里层层展开。开场用生活场景引发共鸣,中间分步骤讲解方法,最后总结要点并给出行动建议。

比如讲解衣物收纳,可以先从“换季时衣柜总爆炸”的烦恼切入,再演示折叠技巧,最后推荐收纳工具。每个环节之间用“说到这里”“您可能会问”这样的口语化过渡,比“首先、其次”听起来舒服得多。

我参与过的一期健康节目就采用“问题-方案-提醒”结构:先描述腰酸背痛的症状,再教三个缓解动作,最后提醒哪些情况需要就医。这种递进式设计让听众既学到方法,又了解边界在哪里。

实用信息的准确性与时效性

广播稿里的每个数据都经得起推敲。教除甲醛方法时,不能简单说“植物能净化空气”,而要具体到“绿萝每平方米叶面24小时能吸收多少甲醛”。这种精确度建立的是听众的长期信任。

时效性同样关键。春季讲过敏预防,梅雨季谈防霉技巧,三伏天推解暑良方。去年寒潮来袭前,有档节目及时更新了水管防冻措施,很多听众反馈说帮他们避免了损失。这种应景的内容设计,让广播成了真正的生活天气预报。

验证信息源是写作前的必要步骤。医疗类内容必须咨询执业医师,理财建议需要核对最新政策。毕竟听众是抱着解决问题的心态打开收音机的,给他们错误指引比不指引更糟糕。

生活百科广播就像一位随时待命的生活顾问,从清晨第一杯水该喝什么,到深夜失眠时如何放松,它总能在恰当的时候给出贴心建议。我邻居张老师退休后养成了每天固定收听生活广播的习惯,她说这些节目填补了子女不在身边的空白,让她觉得生活始终有人指引。

健康养生与医疗保健

这个主题永远占据收听率榜首。人们对自己身体的关心,从不会随着时代变迁而减退。优秀的健康类广播稿懂得在专业与通俗间找到平衡——既不说“每日需摄入适量维生素”,而是具体到“西红柿炒蛋比生吃西红柿更能吸收番茄红素”。

记得有期节目讲解高血压预防,主持人没有堆砌医学术语,而是用“给血管做瑜伽”来形容适度运动的好处。这种表达既传达到位,又避免了恐吓性语言。现在很多健康节目会邀请社区医生参与录制,用本地化的案例讲解疾病预防,比如结合当地气候特点讲解季节性多发病的防治。

睡眠问题、颈椎保养、季节性流行病预防,这些贴近日常的健康话题最能引起共鸣。重要的是给出可操作的建议,比如“办公室五分钟护颈操”这样的具体方案,比空谈“注意颈椎健康”有用得多。

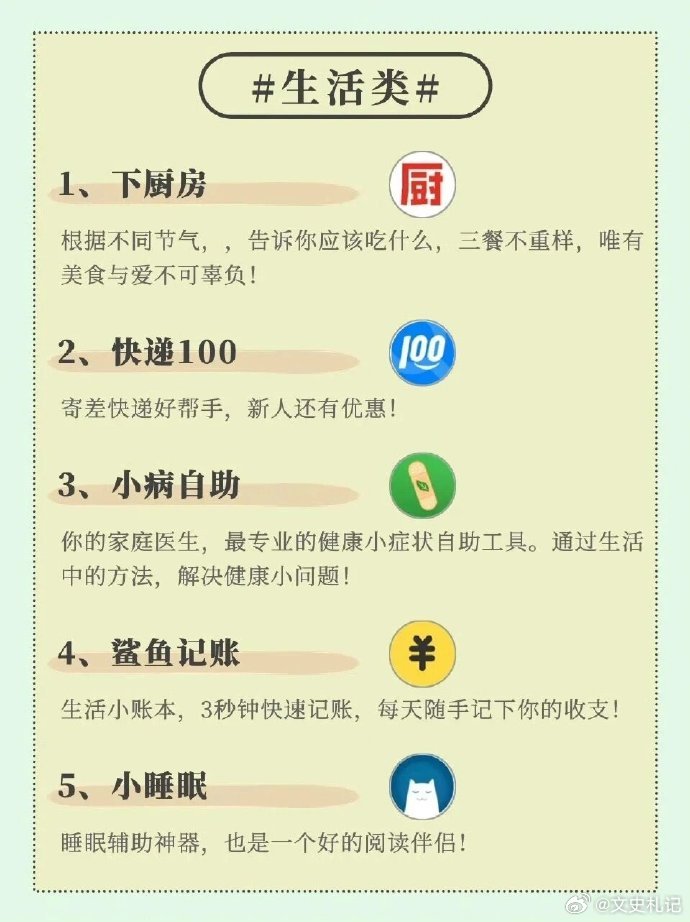

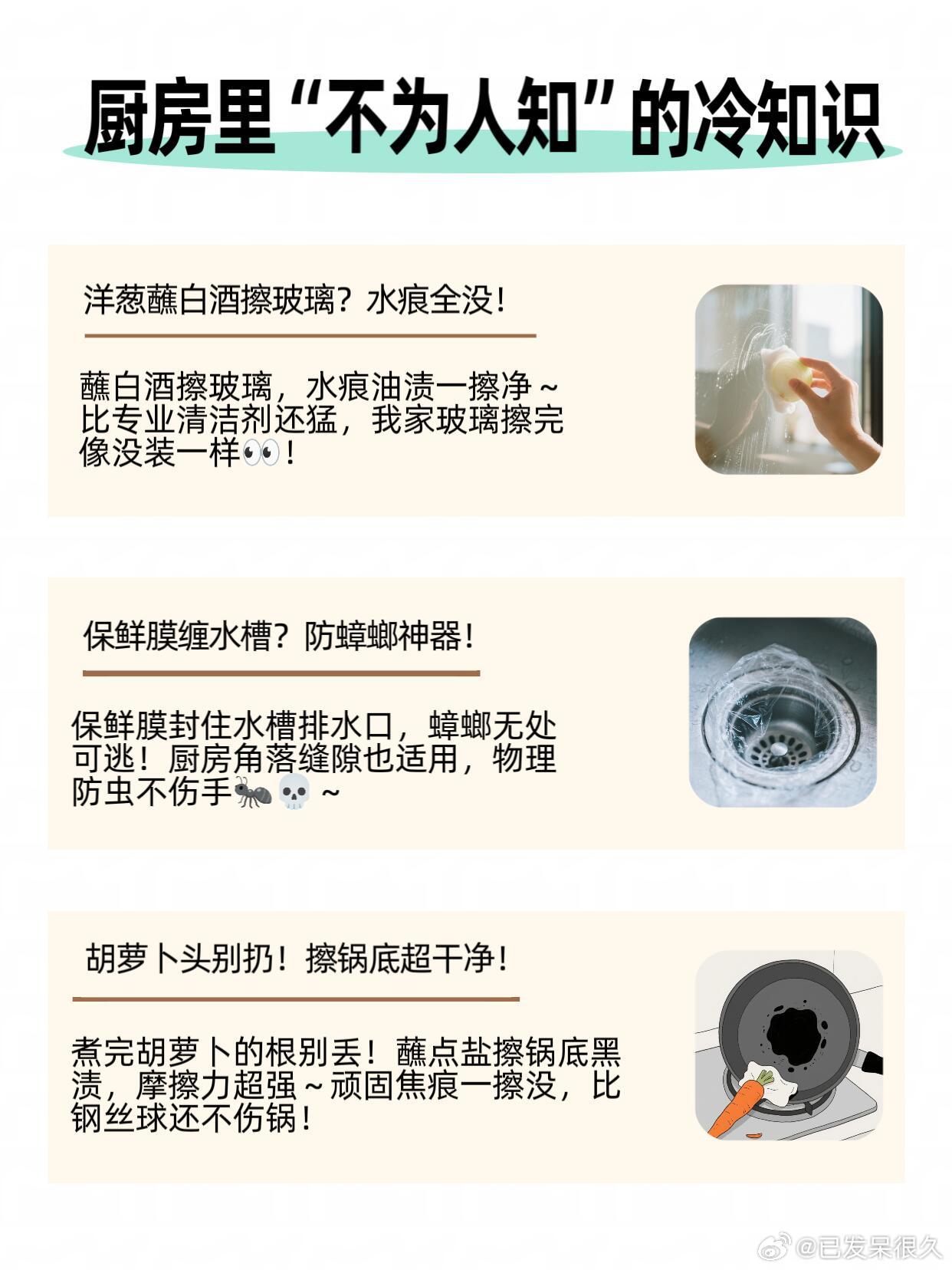

家庭生活与居家技巧

从厨房油污清洁到阳台空间利用,这些看似琐碎的内容实则蕴含着生活智慧。好的居家类广播稿像一位经验丰富的管家,分享的都是经过验证的实用技巧。比如教大家用旧袜子做成拖把套,既环保又省钱。

我特别欣赏一档教老人使用智能设备的节目,它用“手机就像遥控器,每个按钮都有它的用处”这样接地气的比喻,帮助很多长辈跨过了数字鸿沟。居家技巧类内容最打动人的地方在于,它让普通人的生活变得更优雅、更轻松。

收纳整理、家电维护、物品修复,这些内容之所以长盛不衰,是因为它们直接回应了“如何花小钱办大事”的生活诉求。有听众反馈说,按照广播里教的方法重新布置客厅后,每天回家心情都变好了。

饮食营养与食品安全

“吃什么、怎么吃”是永恒的生活课题。饮食类广播稿需要打破营养学的知识壁垒,把抽象的“均衡膳食”转化为具体的餐桌选择。比如用“一拳主食、一掌蛋白、两拳蔬菜”这样形象的比例指导,代替复杂的克数计算。

食品安全提醒尤其需要把握分寸。既要警示风险,又不能制造恐慌。有档节目在讲解蘑菇鉴别时,不仅教辨认方法,还附上“不确定时不采摘、不购买、不食用”的三不原则,这种负责任的表述方式值得借鉴。

应季食材推荐、剩菜合理利用、食品储存技巧,这些内容之所以受欢迎,是因为它们直接关联着每家每户的厨房日常。我注意到,凡是能说出“这个季节的菠菜为什么比较甜”背后科学道理的节目,听众忠诚度都特别高。

消费理财与法律常识

钱袋子的事从来都不是小事。理财类广播稿需要把复杂的金融概念翻译成生活语言:“复利”说成“利滚利”,“通货膨胀”解释为“钱越来越不值钱”。这种转化让经济知识不再高高在上。

法律常识普及同样需要生活化解读。有期节目用“借条怎么写才不像白条”的标题,把枯燥的法律条文变成了自我保护技能。这种切入角度特别聪明,它抓住了听众最实际的担忧——不是要成为法律专家,而是不想吃亏。

打折季理性购物、家庭记账技巧、常见消费陷阱防范,这些内容之所以实用,是因为它们直接关联着每个人的财务状况。好的消费指导不只教人省钱,更教人聪明地花钱。

心理调适与情感管理

现代生活的快节奏让心理类内容越来越受关注。这类广播稿最难也最可贵的是,它要在短短几分钟内给予听众真正的情绪慰藉。不说“你要保持积极心态”,而是教具体的“情绪急救包”——深呼吸计数法、快速转移注意力的技巧等。

我参与过一档关注职场压力的节目,主持人分享了自己用“五分钟冥想”应对工作焦虑的经历。这种适度自我暴露拉近了与听众的距离,很多人留言说“原来不止我一个人这样想”。

情绪管理、压力缓解、人际关系处理,这些软技能的学习需求正在快速增长。最打动人心的心理节目往往不是讲大道理,而是提供像“睡前写下三件感恩的事”这样简单可执行的小练习。毕竟,再深刻的理论都不如一个立刻能用上的方法来得实在。

每次路过社区活动中心,总能看到几位老人围坐在石凳旁,收音机里传出熟悉的生活百科节目声。那种专注的神情让我想起小时候全家人围听广播的时光。好的内容策划就像给节目注入灵魂,让那些看似平常的生活建议变得生动而难忘。

受众需求分析与定位

做广播最怕的就是自说自话。我记得有次帮社区广播站做调研,发现老年听众最关心的不是高大上的养生理论,而是“降压药能不能掰开吃”这样的具体问题。这个发现彻底改变了我们后续的内容方向。

不同时段需要不同的内容设计。早晨通勤时段适合简短实用的生活技巧,午间可以安排深度访谈,晚间则更适合放松舒缓的心理话题。家庭主妇、上班族、银发族,每个群体都有独特的信息需求。有档节目通过听众来信发现,很多年轻人其实对基础烹饪技巧很感兴趣,于是推出了“厨房小白自救指南”系列,意外地成为收听黑马。

定位不仅要考虑受众特征,还要关注他们的收听场景。开车时需要的是一听就懂的要点,做家务时可能更喜欢轻松有趣的内容。真正懂听众的策划人,会像老朋友聊天一样设计内容——知道对方什么时候需要安慰,什么时候需要实用的解决方案。

季节性主题与时事热点结合

春天讲过敏防治,夏天谈防暑降温,秋天说润燥养生,冬天聊保暖防寒。季节性内容策划看似简单,却最考验策划者的生活敏感度。去年流感季,有档节目提前两周准备防护专题,正好赶上疫情小高峰,成了那段时间最受欢迎的节目。

热点事件也是绝佳的内容切入点。台风来临前讲解应急准备,双十一前分析理性消费,这些及时的内容总能获得超乎预期的反响。我参与策划过一期“雾霾天的居家运动方案”,把被迫宅家变成了改善亲子关系的机会,很多家长反馈说终于找到了和孩子一起运动的乐趣。

不过季节性策划要避免流于表面。不只是说“秋天要润肺”,更要具体到“银耳雪梨汤的三种做法”;不只是提醒“梅雨季防潮”,还要教“衣柜除湿的小妙招”。这种深度挖掘让季节性内容有了持久的生命力。

专家访谈与听众互动设计

专家访谈最忌变成学术报告。好的访谈策划会让专家说人话、讲实事。请营养师不要大谈营养素,而是聊聊“外卖怎么点更健康”;请心理医生不要空谈理论,而是说说“怎么应对周一焦虑”。这种落地的话题设计,让专业知识真正服务于日常生活。

互动环节的设计更需要巧思。简单的“听众来信”可以升级为“生活难题征集”,让听众成为内容共创者。有档节目设立“我的省钱妙招”分享环节,结果收集到的民间智慧比专家建议还要生动实用。这种参与感让听众从被动接收者变成了主动传播者。

电话连线的时机也很关键。在专家讲解后接入听众提问,既能检验内容理解度,又能补充专业知识的盲点。我记得有期理财节目,专家刚讲完基金定投,就有听众打电话问“每月五百块该怎么投”,这个即时的案例让抽象的概念瞬间变得具体可操作。

系列专题与单期节目的策划

系列专题就像连续剧,要有悬念、有发展、有总结。“家庭药箱整理全攻略”分成四期:药品分类、储存要点、过期处理、应急准备,每期解决一个具体问题,最后整合成完整体系。这种策划让复杂的生活课题变得清晰可操作。

单期节目则要像精致的短篇小说,在有限时间内完成起承转合。开场用生活场景引发共鸣,中间层层递进讲解要点,结尾给出可立即尝试的行动建议。一档关于“冰箱收纳”的单期节目,从“总是找不到想吃的食材”这个痛点出发,到最后给出“按食用频率分层摆放”的解决方案,完整地走完了一个问题解决流程。

特别策划的节目更需要独特视角。同样是讲春节年货采购,有节目从“减少浪费”角度切入,教大家“按食用天数列清单”;另一个节目则关注“健康升级”,推荐传统年菜的改良做法。这种差异化的策划思路,让老话题焕发新活力。

策划最迷人的地方在于,它让普通的生活建议变成了有温度的声音陪伴。当听众说“你们的节目让我学会了更好地生活”,这就是对内容策划最好的肯定。

录音棚的隔音门轻轻合上,整个世界只剩下话筒前的那方空间。我曾见过一位资深播音员在录制前闭目静坐的仪式感,他说这是在寻找与听众对话的最佳状态。制作环节就像烹饪的最后工序——再好的食材也需要恰当的火候与摆盘。

播音风格与语速控制

声音是广播唯一的载体,却承载着千变万化的情感。生活百科节目的播音员不该是高高在上的专家,更像是隔壁那位经验丰富的热心邻居。略带微笑的语调能让“如何挑选新鲜蔬菜”这样平常的话题变得亲切可信。

语速需要像呼吸一样自然起伏。讲解关键步骤时适当放慢,叙述生活场景时稍加快节奏。有档节目测试发现,每分钟220-240字的语速最适合生活类内容的消化吸收。这个速度既不会让人感到急躁,又足以保持注意力。

我参与过一档老年健康节目的录制,主播会刻意在重要信息前稍作停顿,就像给听众留出拿纸笔记录的时间。这种细微的节奏把控,让很多老年听众反馈“这次终于记住血压测量的正确步骤了”。声音的轻重缓急本身就是一种无形的引导。

背景音乐与音效运用

合适的背景音乐像料理中的盐——太少则乏味,太多则喧宾夺主。轻快的钢琴曲适合开场吸引注意力,舒缓的弦乐适合深入讲解环节,清脆的音效则可以用来标记重点内容的分段。

音效设计要服务于内容理解。讲解厨房安全时加入油锅滋啦声,谈论睡眠质量时配上轻柔的雨声,这些声音符号能激活听众的生活记忆。有期关于户外运动的节目,在介绍登山装备时加入了登山杖敲击石块的音效,很多听众反馈“仿佛已经置身山野之间”。

不过音效使用需要克制。记得有次录制时音效师加入了太多环境音,结果主播的声音反而被淹没在嘈杂中。后来我们定下规矩:任何音效的音量都不能超过人声的30%。这个简单的数字规范让声音元素各司其职。

节目时长与节奏把握

生活百科广播不是学术讲座,注意力曲线决定了最佳时长。15-20分钟的单元最适合现代人的收听习惯——足够深入一个主题,又不会造成信息过载。就像精心设计的一餐,分量恰到好处才会意犹未尽。

节奏设计要有山峰与山谷的交替。开场3分钟建立共鸣,中间10分钟深入讲解,最后2分钟总结行动建议,这样的结构符合认知规律。我特别欣赏一档节目在每个知识点讲解后,都会插入一句“您不妨记住这个要点”的提示,这种节奏标记让内容吸收更轻松。

节目结尾需要明确的收束感。不只是简单重复要点,更要给出“今晚就能尝试”的具体建议。有档整理收纳的节目每次结尾都会说“现在,请看向您手边最近的那件物品”,这种即时的行动召唤让知识立即转化为实践。

录制设备与后期制作

设备选择不必追求顶级,但要保证清晰度。一支500元左右的电容麦克风,配合简单的防喷罩,就能获得足够清晰的音质。重要的是录制环境的安静——空调声、键盘敲击声这些背景噪音,在耳机里会变得特别明显。

后期制作是二次创作的过程。轻微的降噪处理让声音更干净,适当的压缩让音量更稳定,但切记保留人声的自然质感。过度修音就像过度美颜的照片,失去了真实的生活气息。

剪辑时需要保持呼吸感。删除口误和重复的同时,要保留那些自然的语气停顿。有次我剪辑一段关于亲子沟通的节目,特意保留了主播说到动情处的轻微哽咽,结果很多听众反馈这个不完美的瞬间反而最打动人心。技术应该服务于内容,而不是掩盖内容。

制作完成的节目,我习惯用手机外放试听——这是大多数听众的收听环境。当声音从专业耳机切换到手机扬声器依然清晰动人,这个作品才算真正准备好了。毕竟生活百科广播的终极考场,是千家万户的日常生活场景。

收音机旋钮转动的声音渐渐被手机触屏的轻响取代。上周我在地铁里看见一位老人戴着耳机专注地听着什么,走近才发现他在收听养生节目的播客——这个画面让我突然意识到,生活百科广播正在以全新的形态融入当代生活。那些曾经固定在特定时段的声音,如今化作随时可得的数字流,在通勤路上、厨房灶台边、睡前时光里继续发挥着生活指南的作用。

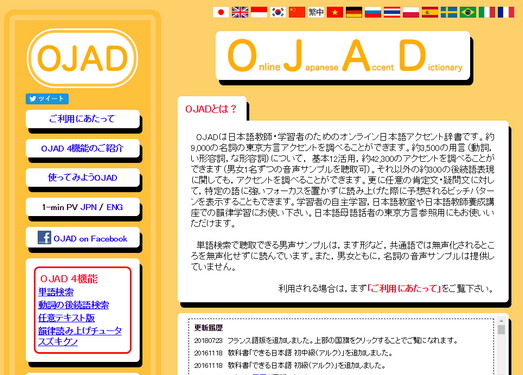

新媒体环境下的传播策略

广播不再只是电波里的单向传递。一档成功的生活百科节目需要学会在多个平台上跳舞:音频平台保留核心内容,短视频平台提炼精华片段,社交媒体则成为互动延伸的空间。这种“一鱼多吃”的传播策略,让同一个生活技巧能触达不同使用场景的听众。

我参与策划的一档理财节目做过有趣尝试:在播客平台发布完整的30分钟深度解析,同时在抖音发布3个1分钟的实用技巧短视频,微信公众号则提供图文补充材料。结果发现,这三种形式吸引的受众重叠度不足40%——就像同一个菜谱满足了不同食客的需求。

传播时机的把握也变得愈发精细。传统广播的黄金时段概念正在淡化,代之以场景化推送:早晨推送晨间养生知识,午间发送快速料理技巧,晚间则推荐助眠方法。这种按需供给的模式,让生活百科真正成为随时待命的智能生活顾问。

互动性与参与度的提升

听众不再满足于被动接收。一档关于家庭绿植养护的节目曾邀请听众上传自家植物照片,由专家在节目中诊断问题——参与度是平常节目的三倍。这种“你的问题,我的内容”的模式,让听众从消费者变成了共创者。

实时互动带来了意想不到的灵感。有次直播解答厨房收纳难题时,一位听众在评论区分享了用矿泉水瓶改造的调料架,这个朴素却巧妙的想法立即被纳入了节目内容库。这些来自生活实践的小智慧,往往比精心准备的理论更接地气。

互动设计需要降低参与门槛。过于复杂的操作会吓跑潜在参与者。简单的投票、一句话留言、照片分享这些轻量级互动,反而能形成稳定的参与流。就像邻里间的随口交流,自然而不造作。

内容形式的多样化探索

纯音频的边界正在被打破。一档美食节目开始尝试“声音食谱”——在讲解烹饪步骤时同步提供图文步骤卡,听众可以边听边操作。这种多感官的内容呈现,解决了“听时明白,做时忘记”的痛点。

微剧形式让知识传递更生动。某健康节目将“如何坚持运动”的主题编成了5集的广播微剧,通过主角的健身故事自然带出专业知识。很多听众反馈,这种有情节的知识传递比直接说教更容易接受。

个性化定制成为可能。通过用户画像分析,节目可以智能推荐最适合听众的内容组合。就像一位了解你生活习惯的贴心邻居,只分享那些对你真正有用的生活智慧。

未来发展趋势与展望

人工智能正在改变内容生产方式。语音合成技术已经可以生成自然的人声,未来或许每个人都能拥有定制的生活顾问声音。但技术的冰冷感仍需人的温度来调和——那些即兴的发挥、情感的波动,恰恰是广播最珍贵的部分。

场景化智能推送将更加精准。想象一下,当你走进超市,手机会自动推送当季食材挑选技巧;检测到空气质量变化时,呼吸保健知识便适时抵达。这种无感却及时的服务,才是生活百科的终极形态。

内容与服务的界限逐渐模糊。未来的生活百科广播可能直接连接相关服务:听到理财建议后一键预约专业顾问,学习烹饪方法后直接下单购买食材。这种从“知道”到“做到”的无缝衔接,将重塑广播的价值链。

但无论形式如何创新,生活百科广播的核心始终未变——那就是对普通人日常生活的深切关怀。那些柴米油盐里的智慧,那些衣食住行中的学问,永远需要被温柔讲述、被用心传递。当新技术让这些生活经验传播得更远、更精准时,我们其实是在延续广播最原始的使命:用声音陪伴每个认真生活的人。