生活百科视频讲解:轻松掌握实用生活技巧,让日常难题迎刃而解

1.1 生活百科视频讲解的定义与特点

生活百科视频讲解就像一位随时待命的家庭顾问。这类视频通常用直观的影像语言,将日常生活中的实用知识拆解成易于理解的片段。从厨房油污清理到衣物收纳技巧,从家电维护到急救知识,几乎所有生活场景都能找到对应的视频解答。

这类内容最吸引人的特点是实用性强。观众看完就能立即上手操作。视频形式让复杂步骤变得可视化——比如折叠衬衫的特定手法,文字描述可能让人困惑,但视频演示三秒钟就能让人恍然大悟。我记得有次被宜家家具组装说明书搞得头晕,找到一个五分钟的组装视频后,一切突然变得简单明了。

生活百科视频往往带着亲切的烟火气。制作者很少用专业术语轰炸观众,而是像邻居分享经验般娓娓道来。这种平民化的知识传递方式,让每个普通人都能成为生活的智者。

1.2 生活百科视频讲解的发展历程

十年前,生活技巧视频还只是YouTube上的零星存在。最早期的创作者用手机随意拍摄,画面晃动、收音模糊,但那种真实感反而赢得了第一批忠实观众。2015年左右,随着短视频平台兴起,三分钟以内的生活妙招视频开始爆发式增长。

转折点出现在2018年前后。专业媒体人和领域专家开始入驻视频平台,带来了更精良的制作水准。同时,算法推荐让优质内容更容易触达需要的人群。去年我关注的一位生活博主,其冰箱整理视频意外获得了超过百万的播放量,这在五年前是不可想象的。

现在的趋势是垂直细分。不仅有通用的生活技巧账号,还出现了专注老年人智能手机使用、母婴护理、极简生活等特定领域的内容创作者。这种专业化演进让内容质量显著提升,观众也能更快找到自己需要的解决方案。

1.3 生活百科视频讲解的受众群体分析

生活百科视频的观众画像远比想象中丰富。主力军确实是25-45岁的家庭主妇和刚独立生活的年轻人,但银发群体的增长速度快得令人惊讶。我母亲去年学会使用短视频平台后,现在遇到任何生活问题,第一反应就是“我去搜个视频看看”。

不同年龄段的需求差异明显。年轻人更关注快速解决方案和新兴生活方式,比如空气炸锅的创意食谱、小户型收纳技巧。中年观众则偏重家庭健康和理财规划内容。老年人群体对智能手机操作、医疗保健类视频情有独独钟。

有趣的是,男性观众比例在稳步上升。过去被认为是“主妇专属”的烹饪、清洁类视频,现在也有大量男性创作者和观众。这种性别界限的模糊,反映了现代家庭角色分工的变化。

职业背景也影响着内容偏好。上班族偏爱高效省时的生活方案,自由职业者则对居家环境优化更感兴趣。这种受众多样性,正好解释了为什么生活百科视频能持续产生丰富的内容变体。

2.1 选题策划与内容规划

选题决定了视频的生命力。好的生活百科选题往往藏在日常的痛点里——那些让人忍不住嘀咕“要是有人教我就好了”的瞬间。上周我尝试修复漏水的水龙头,在五金店来回跑了三趟,这种经历恰恰是绝佳的选题素材。

选题需要平衡实用性和新鲜感。教人煮泡面太基础,但“用泡面做三款不同国家风味”就可能引发兴趣。内容规划时要考虑观众的认知负荷,把复杂流程拆解成可操作的模块。一个十分钟的收纳视频,分成测量、工具选择、实操三个部分,比一股脑地演示更易于吸收。

季节性因素不容忽视。梅雨季节前推出除湿技巧,春节前分享大扫除秘籍,这种适时性内容往往能获得额外流量。我注意到一位创作者每年立秋准时更新秋季养生食谱,形成了稳定的观众期待。

内容规划表应该包含核心知识点、预计时长和必备物料清单。预留灵活调整的空间,毕竟实际操作中总会发现计划外的细节需要补充。

2.2 拍摄设备与场景布置技巧

你不需要专业摄影棚也能拍出优质内容。现在的智能手机完全能满足基础拍摄需求,关键是如何善用手头设备。我见过用旧书架改造成的拍摄角,配合自然光就营造出温馨的居家氛围。

稳定比像素更重要。一个三十元的手机支架胜过万元相机的手持拍摄。拍摄角度要模拟观众视角——切菜时从厨师角度拍摄,收纳时从使用者视线高度取景。这种视角代入感能让观众更容易理解操作细节。

场景布置讲究“整洁的真实”。完全凌乱的背景会分散注意力,过度精致的摆设又缺乏亲和力。保留生活气息的同时,确保主要操作区域整洁明亮。拍摄烹饪视频时,我会把调料瓶统一朝向,这样画面既真实又不杂乱。

光线是免费的滤镜。上午9-11点的侧光特别适合拍摄生活场景,柔和的阴影能增强物体的立体感。避免直射的顶光,它会在人脸和操作区域投下难看的阴影。

2.3 视频剪辑与后期制作要点

剪辑是内容的第二次创作。生活类视频的节奏应该像朋友间的演示——不疾不徐,关键步骤适当放慢。我习惯在复杂操作前加入0.5秒的停顿,给观众心理准备的时间。

转场宜简不宜繁。淡入淡出足够满足大多数场景,花哨的转场效果反而会打断学习节奏。重点步骤可以添加简洁的图形标注,比如圆圈突出关键操作点,箭头指示动作方向。

音频处理常被忽视。环境噪音需要适当保留,完全静音会显得不真实。但持续的冰箱嗡嗡声或窗外车流声应该削弱,确保解说清晰可闻。背景音乐音量控制在解说话量的30%以下,像咖啡馆里的背景轻音乐般若隐若现。

时长控制需要智慧。单个知识点尽量控制在3分钟内,复杂主题可以做成系列。上次我制作家具组装视频时,将两小时过程浓缩成三个8分钟片段,观众反馈比单个长视频更好跟进。

2.4 配音解说与字幕制作方法

解说是视频的灵魂。不必追求播音腔,带点个人特色的嗓音反而更显真实。录音时稍微微笑,听众能“听”到你脸上的笑容。我发现在早晨录音声音状态最好,喝杯温水后声带更放松。

解说词要避免教科书式的刻板。把“接下来我们将进行第二步操作”换成“现在我们来做这个特别有意思的部分”。适当加入个人体验:“我第一次尝试时搞砸了,后来发现关键是要...”这种分享能拉近与观众的距离。

字幕是理解的保险。观众可能在嘈杂环境或不便开声音的场合观看视频。字幕不仅要准确,还应该体现语气停顿。短暂的(笑)或(演示音)标注,能帮助理解画面外的信息。

关键信息需要视觉强化。当解说提到具体数据或重要提醒时,同步在画面上以文字突出。比如说到“腌制需要15分钟”,屏幕上就浮现醒目的“15分钟”字样。这种多感官刺激能显著提升信息吸收率。

3.1 家庭生活技巧类视频案例分析

“收纳女王”近藤麻理惠的折叠衣物的视频是个绝佳范例。她展示衬衫折叠时,镜头始终保持在操作台正上方,观众能清晰看到每个折叠动作的轨迹。视频中没有任何花哨的转场,就是简单利落地展示一种又一种衣物的折叠方法。

特别打动我的是她处理细节的方式。当演示袜子收纳时,她会特意暂停半秒,让观众看清手指捏住袜口的精确位置。这种细微的节奏把控,让看似简单的动作变得容易模仿。视频发布三年,评论区依然每天有人分享自己的折叠成果。

另一个值得研究的案例是“十分钟厨房整理术”。创作者聪明地将整理过程分为“清空-分类-收纳”三个明确阶段,每个阶段用不同颜色的收纳箱视觉区分。我尝试按照这个方法整理自家厨房,发现这种色彩编码确实能减少决策疲劳。

3.2 健康养生知识类视频案例分析

中医师李医生的“二十四节气养生”系列做得尤为出色。每个节气到来前三天准时更新,已经形成了稳定的观众期待。他讲解春季养肝时,不仅列出适合的食材,还亲自演示简单的穴位按摩手法。

视频中最巧妙的是他处理专业术语的方式。提到“肝气郁结”时,他会用双手在胸前做一个“堵住”的动作,然后展示几个舒展胸廓的拉伸动作。这种将抽象概念具象化的能力,让普通观众也能理解中医理论的核心。

我记得有个关于睡眠质量的视频特别实用。他不仅解释褪黑素的分泌原理,还展示了卧室灯光调整的具体方法——用手机测光软件演示不同色温对睡眠的影响。这种结合科学原理与实操指导的内容结构,观众既能明白“为什么”,也知道“怎么做”。

3.3 实用技能教学类视频案例分析

“程序员小吴的Excel教室”系列在技能教学类中独树一帜。他深谙观众的学习心理,每个视频只解决一个具体问题。比如“快速整理混乱数据”这期,从最让人头疼的混合格式单元格开始,一步步演示清洗数据的完整流程。

他的视频有个特点:永远从实际工作场景出发。演示VLOOKUP函数时,背景是真实的办公室环境,偶尔传来同事的讨论声。这种适度的环境音反而增强了可信度,让观众感觉学到的技能能立即应用到工作中。

最令我印象深刻的是他处理错误的方式。有次演示中途公式报错,他没有剪辑掉这个片段,而是停下来分析错误原因,展示调试过程。这种真实的教学态度,比完美无缺的演示更能建立信任。我的同事按照他的方法学习,两个月内真的提升了数据处理效率。

3.4 生活小窍门分享类视频案例分析

“懒人生活智慧”账号专注于那些让人恍然大悟的小技巧。他们拍摄的“微波炉清洁妙招”视频在社交媒体上广泛传播——只需一碗水加柠檬片,微波加热两分钟,油污就能轻松擦除。

这类视频成功的关键在于立即可验证性。观众看完后能马上动手尝试,且成功率极高。视频制作者深谙此道,每个技巧都经过反复测试,确保在不同家庭环境下都能复现。我自己试过他们的冰箱除味方法,效果确实立竿见影。

另一个有趣案例是“旧物改造实验室”。他们将废弃塑料瓶改造成花盆时,特意展示了三种不同难度的版本——从最简单的剪裁到复杂的装饰。这种分级设计照顾了不同动手能力的观众,每个人都找到适合自己的参与方式。视频结尾总是邀请观众在评论区分享自己的改造成果,形成了良好的互动循环。

4.1 主流视频平台特点比较

B站的知识区正在成为生活百科内容的重要聚集地。它的弹幕文化创造了一种独特的共学氛围——当视频演示某个生活技巧时,观众会实时分享自己的实践心得。这种即时互动让学习过程不再孤单。我最近在B站学习墙面修补,弹幕里有人提醒“腻子要薄涂三次比厚涂一次效果好”,这个建议让我少走了不少弯路。

抖音的算法推荐对新手创作者特别友好。平台擅长将实用的生活技巧精准推送给需要的人。记得有个“快速叠被子”的视频,创作者只是普通主妇,但因为内容直击痛点,一夜之间获得百万播放。短平快的内容形态适合展示那些“一看就会”的生活妙招,观众在等公交、排队时就能掌握一个新技能。

YouTube的长视频生态则更适合深度教学内容。平台上的生活百科创作者往往能沉下心来制作系列课程。有个“家庭维修大全”频道,从换灯泡到修水管分成二十多期详细讲解,每期都配有可下载的图文教程。这种系统性在碎片化内容盛行的今天显得尤为珍贵。

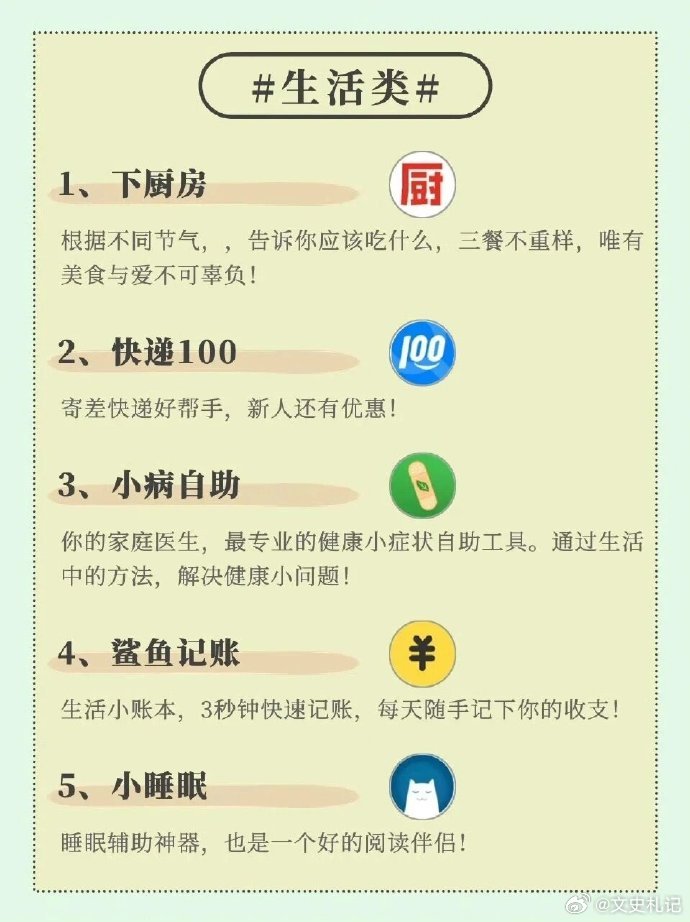

4.2 专业生活知识分享平台介绍

小红书的生活笔记有着独特的参考价值。平台上的内容往往来自真实生活体验,带着烟火气。搜索“厨房收纳”时,你能看到几百个普通家庭的实际改造案例,每个案例都标注了产品链接和具体尺寸。这种细节丰富的内容,比单纯的教学视频更贴近实际需求。

知乎的问答机制为生活技巧提供了理论支撑。当你在其他平台学到某个生活妙招后,可以来知乎查证其科学原理。比如“白醋除水垢”这个方法,知乎上有化学专业人士详细解释反应机理,还会提醒哪些材质不适合使用。这种知识闭环让生活技巧不再停留在经验层面。

专业平台如“下厨房”在垂直领域做得尤为出色。它把菜谱视频和社区互动完美结合。我学做红烧肉时,不仅看到完整视频教程,还能翻阅几百条网友的实践笔记——有人记录火候调整,有人分享收汁秘诀。这种集体智慧的积累,让每个学习者都能站在前人的肩膀上。

4.3 平台选择与内容定位策略

选择平台时要考虑内容的长尾价值。抖音适合时效性强、易于模仿的快速技巧,比如“夏季衣物快速去汗渍”。而B站更适合那些需要反复观摩的复杂技能,像“手工皮具制作全程解析”。我的一个朋友制作家居改造视频,最初全平台分发,后来发现B站的观众更愿意看完十分钟的详细教程,于是调整重心专注深耕。

内容定位需要与平台特性共振。在抖音,标题前3秒就要点明核心价值——“教你三秒打出完美蝴蝶结”。在B站,则可以构建系列内容培养忠实观众。有个“植物杀手自救指南”账号,从基础浇水讲到病虫害防治,逐步建立起专业形象,最后连花卉市场店主都来咨询。

不同平台的用户期待也值得关注。小红书用户偏好“高颜值”生活展示,同样的收纳内容,需要突出视觉美感。知乎读者则更看重逻辑严谨,一个去污方法的视频最好配上成分分析。理解这些细微差别,就像给不同口味的朋友准备合适的菜肴——不是改变食材,而是调整烹饪方式。

4.4 平台运营与推广技巧

内容分发不是简单地上传同一个视频。我在运营自己的生活技巧账号时发现,每个平台都需要定制化处理。抖音版本需要在前5秒抓住注意力,YouTube版本则可以娓娓道来。有次制作“窗户清洁技巧”,为抖音准备了快节奏的对比展示,为B站制作了包含工具选择的完整教程,结果在两个平台都获得了不错反响。

平台算法其实在向我们传递用户偏好。抖音的完播率指标提醒我们控制视频时长,YouTube的观看时长则鼓励制作深度内容。观察这些数据就像在倾听观众的无声反馈。有个创作者发现他的“冰箱整理”视频在晚上8点后观看量激增,于是调整发布时间,正好赶上大家晚餐后整理厨房的时段。

社区互动往往能带来意外收获。认真回复评论区的问题,有时能催生新的创作灵感。我的一个关于“微波炉妙用”的视频,因为网友在评论区分享了自己的创意用法,后来专门做了一期观众创意合集,反而成为播放量最高的视频。这种与观众共同创作的模式,让内容生态更加鲜活丰富。

5.1 行业发展趋势分析

生活百科内容正在从泛知识向精准解决方案转型。早期的视频可能只是简单展示“如何切洋葱不流泪”,现在则需要解释不同刀具的角度选择、洋葱品种差异、甚至厨房通风的影响因素。观众不再满足于知道方法,更想理解背后的原理。我注意到一个园艺账号最近开始标注每种植物的拉丁学名,虽然多数观众记不住,但这种专业细节反而增强了信任感。

垂直细分成为必然趋势。一个“家居清洁”大类正在分解为“布艺清洁”、“硬表面维护”、“电子产品保养”等子领域。有创作者专注服务宠物家庭,专门研究如何去除各种宠物造成的污渍。这种深度垂直可能失去部分观众,但换来的忠实粉丝具有更高黏性。就像小区里的五金店,品类不多却总能找到你需要的那款螺丝刀。

技术赋能让生活教学更直观。AR演示开始出现在家具组装类视频中,观众可以通过手机摄像头查看虚拟的组装步骤。智能剪辑软件能自动识别视频里的关键动作,生成带慢放提示的教学片段。这些工具降低创作门槛的同时,也提升了学习效率。去年我尝试用语音识别自动生成字幕,虽然需要手动修正,但确实节省了三分之二的时间。

5.2 内容创新方向探讨

场景化教学正在取代流程化演示。单纯展示“包饺子步骤”已经不够,优秀的创作者会构建“除夕夜与家人一起包饺子”的情境。镜头里不仅有技术动作,还有食材选购贴士、不同地域的馅料配方、甚至如何让小朋友参与进来。这种沉浸式内容让学习变成一种生活方式体验,观众记住的不仅是技巧,还有那份温暖的生活气息。

问题溯源类内容开始受到青睐。当多数人还在教“怎么快速解冻肉类”时,已经有创作者在探讨“不同冷冻方式对肉质的影响”。这类内容满足观众对生活本质的好奇,比如解释为什么铸铁锅需要开锅、为什么实木家具要留伸缩缝。我的邻居看完一个关于洗衣机清洁的视频后,才发现自己多年来的快速洗模式反而助长了细菌滋生。

跨界融合带来新鲜视角。美妆博主教收纳时引入色彩管理概念,程序员讲厨房动线时运用算法思维。这种知识迁移往往能产生意想不到的启发。记得有个室内设计师做的“衣柜整理”视频,用空间规划原理重新定义收纳逻辑,让同样大小的衣柜容量增加40%。专业壁垒的打破让生活百科内容呈现出更丰富的面貌。

5.3 创作者发展建议

建立个人知识体系比追逐热点更重要。今天做收纳明天教烹饪的创作者正在失去竞争力。持续深耕某个领域,形成自己的方法论,才能构筑护城河。我认识的一位家居创作者用两年时间专注研究小户型改造,现在已经成为这个细分领域的权威,连装修公司都邀请他做顾问。深度带来的专业溢价,远胜过浅尝辄止的流量收益。

内容质量需要与更新频率找到平衡。日更的压力常常导致内容水化,月更又容易被观众遗忘。双周更新可能是比较理想的选择,既能保证内容深度,又维持账号活跃度。有个生活技巧账号采用“主题月”模式,每月聚焦一个方向出四期视频,比如“三月专注春季大扫除”、“四月主攻换季收纳”,这种节奏既系统化又可持续。

个人品牌的温度决定连接深度。适当展示创作过程中的失败经历,分享学习某个技能时的挫折,这些不完美反而拉近与观众的距离。我看到有个教烹饪的创作者特意保留了一次烤蛋糕失败的片段,观众在评论区分享自己的翻车经历,整个社区氛围特别融洽。真实感正在成为这个过度包装时代的稀缺品。

5.4 商业化变现模式分析

知识产品转化比广告植入更具可持续性。当粉丝信任你的专业判断时,精心设计的付费课程往往比硬广更容易被接受。有个教植物养护的创作者开发了“家庭植物医生”会员服务,提供个性化咨询和季度养护计划,这种深度服务创造了稳定收入。我自己购买过一套家居维修课程,相比零散的视频,系统学习确实效率更高。

跨界合作打开新的价值空间。生活技巧创作者与家居品牌联名开发产品,美食博主参与厨具设计,这种基于专业知识的合作比简单代言更有说服力。记得有个收纳达人参与设计的多功能收纳架,因为切中用户痛点,上线当天就售罄。创作者的角色正从内容生产者延伸至产品研发者。

私域流量成为商业化的稳定基石。把平台粉丝引导至微信群、知识星球等社区,建立更紧密的连接。在这些空间里,创作者可以测试新想法、收集用户反馈、甚至组织线下工作坊。有个教手工皮具的创作者在私域社区里发起材料团购,既为会员争取到优惠,也获得额外收益。这种闭环生态让创作不再是单方面的输出。