4岁宝宝科普知识启蒙指南:抓住黄金期培养科学思维,让育儿更轻松快乐

那个摇摇晃晃的小身影,每天追着你问“为什么天是蓝的”“蚂蚁怎么搬东西”——这正是进行科普启蒙的黄金时刻。四岁孩子的大脑就像一块超级海绵,对世界充满好奇。抓住这个阶段进行科学启蒙,可能影响孩子一生的思维方式。

认知发展的关键期特征

四岁左右的孩子正处于皮亚杰认知理论中的前运算阶段。他们开始理解符号意义,能够进行简单的逻辑思考,但思维仍然以自我为中心。这个时期的孩子对因果关系特别敏感,总想弄明白事情为什么会发生。

我邻居家的四岁男孩最近迷上了观察蜗牛。每天雨后,他都会蹲在花园里看蜗牛爬行,还会认真记录蜗牛爬过的痕迹。这种自发的观察行为,恰恰体现了四岁孩子认知发展的特点——通过直接体验来建构知识。

这个年龄段的孩子能够理解简单的时间概念,比如“先”和“后”;能够进行分类和排序,比如按颜色或大小整理玩具;开始发展数量概念,虽然可能还不会精确计数。他们的注意力持续时间大约在10-15分钟,正好适合进行短小精悍的科普活动。

科普知识对思维能力的促进作用

引入科普知识不是要培养小科学家,而是帮助孩子建立科学的思维方式。当孩子通过实验观察植物生长,他们学会的不仅是植物需要阳光水分,更重要的是学会了观察、预测和验证的思考方法。

科普活动能有效促进孩子的执行功能发展。比如玩积木时理解平衡原理,既锻炼了空间想象能力,又提升了问题解决技能。这些看似简单的游戏,实际上在训练孩子的大脑进行系统性思考。

记得带侄子做那个经典的“漂浮与下沉”实验时,他最初认为所有大的东西都会沉下去。通过测试不同物品,他慢慢修正了自己的理论。这种从错误中学习的过程,恰恰是科学思维的核心——敢于假设,勇于验证,乐于修正。

培养科学素养的早期基础

早期的科普启蒙为孩子未来的科学素养打下根基。这不是要求孩子记住多少科学事实,而是培养他们对自然现象的好奇心和探索欲。一个从小习惯问“为什么”的孩子,长大后更可能保持批判性思维和创新能力。

科学素养还包括尊重证据、保持开放心态的品质。当孩子通过亲手实验发现自己的想法不一定正确时,他们学会了谦虚和尊重事实。这种品质在信息爆炸的今天显得尤为珍贵。

我认识的一位小学老师分享过,那些在学前阶段有过丰富科普体验的孩子,进入小学后表现出更强的学习主动性和解决问题的能力。他们不满足于死记硬背,总是试图理解现象背后的原理。

培养科学素养就像播种,四岁正是最适合的时节。播下的种子可能不会立即开花结果,但会在孩子成长的某个时刻悄然萌发,影响他们看待世界的方式。

孩子的每一个“为什么”都是珍贵的求知火花。我们的任务不是立即给出标准答案,而是陪伴他们一起寻找答案,保护那份对世界的好奇与惊叹。

看着孩子用积木搭出歪歪扭扭的“高楼”,或是蹲在路边专注地观察蚂蚁搬家——这些看似普通的时刻,恰恰是科普启蒙的最佳切入点。四岁孩子的学习不需要正襟危坐的课堂,他们的整个世界都是实验室。

游戏化学习策略

把科普知识藏在游戏里,孩子会在不知不觉中吸收科学概念。比如玩“天气扮演”游戏,让孩子模仿不同天气下人们的穿着和行为,他们自然就理解了天气与生活的关系。

我侄女最近迷上了“小小植物学家”游戏。我们在花盆里种下豆子,她每天负责浇水、测量植株高度、记录叶子数量。这个简单的种植游戏让她理解了植物生长需要时间,也学会了基本的观察记录方法。

设计游戏时记得把握“短时多次”的原则。四岁孩子的专注力有限,但好奇心可以反复点燃。一个五分钟的磁铁探索游戏,可能比半小时的讲解效果更好。游戏结束后,留点时间让孩子自由探索,他们常常会自己发现新的玩法。

日常生活场景应用

厨房是绝佳的科普教室。煮鸡蛋时观察蛋清从透明变成白色,洗水果时讨论沉浮现象,这些日常瞬间都是生动的科学课。关键是抓住孩子提问的时机,把抽象概念转化为具体体验。

洗澡时间可以变成浮力实验室。准备一些洗澡玩具,让孩子猜测哪些会浮起来,哪些会沉下去。通过亲手测试,他们开始建立对物体属性的初步认识。

下雨天不要急着回家。让孩子伸出手接雨滴,观察水珠如何汇聚流淌。撑伞时讨论为什么雨伞能防水,这些实时发生的自然现象,比任何图画书都来得直观。

多媒体资源整合运用

选择科普动画时要注重互动性。那些鼓励孩子跟着做动作、回答问题的节目效果更好。比如跟着动画里的角色一起模仿动物叫声,或者预测下一个实验步骤。

优质的科学类APP应该像数字积木,让孩子能动手操作。我试过一款模拟季节变化的APP,孩子可以通过拖拽太阳位置,直观看到季节如何影响植物生长。这种即时反馈特别能吸引四岁孩子的注意力。

不过要记住,屏幕时间只是补充。最好的方式是把视频里的内容延伸到现实生活中。看完动物纪录片后,带孩子去公园寻找片中出现过的昆虫,把虚拟体验转化为真实观察。

亲子互动实践模式

科普启蒙最有效的场景,往往发生在亲子并肩探索的时刻。与其告诉孩子答案,不如说“我们一起找找看”。这种共同探索的姿态,比任何正确答案都重要。

制作简单的科学日记是个好方法。准备一个本子,让孩子画出每天的发现——云朵的形状、新开的花朵、奇怪的石头。家长在旁边配上简短的文字说明,这个过程既记录了科学观察,也增进了亲子交流。

周末可以设立“家庭实验室”时间。用家里常见的材料设计小实验,比如用醋和小苏打制作“火山喷发”。重点不是实验的复杂程度,而是全家人一起惊叹科学现象的那份快乐。

记得有一次和孩子玩影子游戏,他发现自己的影子会变长变短,那个下午我们就在阳光下追逐影子,测量不同时间的影子长度。这种自发的探索带来的学习,远比刻意教学来得深刻。

每个孩子都是天生的探索家。我们的任务不是填鸭式地灌输知识,而是为他们创造发现的机会,陪伴他们在好奇的海洋里自在遨游。

走进书店的儿童区,面对琳琅满目的科普读物,很多家长都会感到选择困难。四岁孩子的科普资源不在多,而在于精——那些能激发好奇心的材料,往往比知识量丰富的教材更有效。

适龄科普读物精选

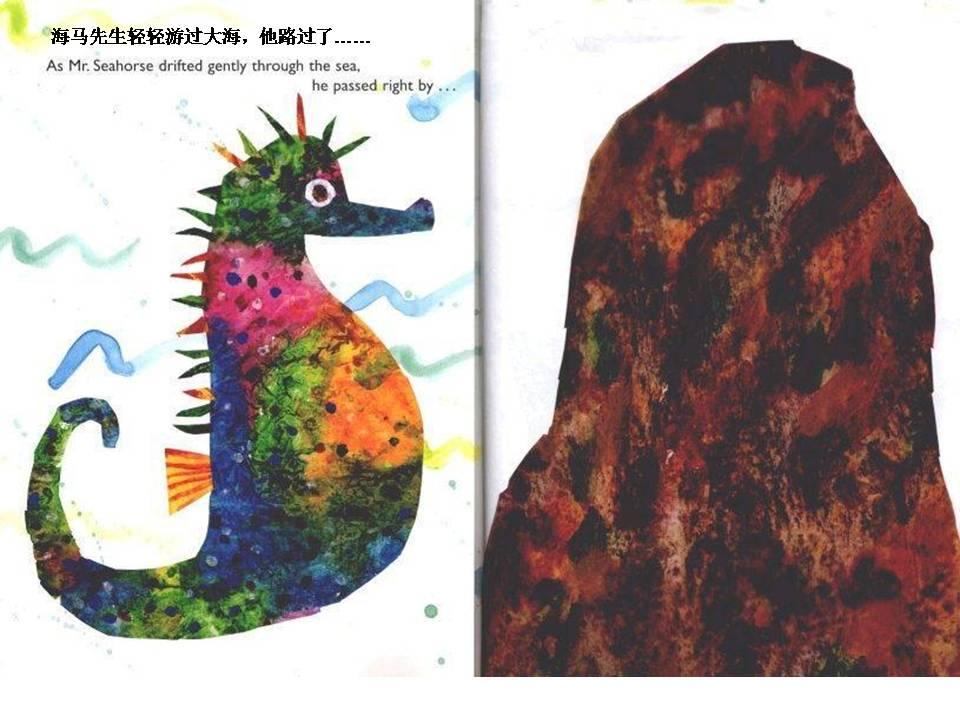

这个年龄段的科普书需要平衡趣味性和知识性。画面鲜艳、文字简洁的翻翻书和立体书特别受欢迎。《揭秘系列》的翻页设计让孩子在“发现”中获得惊喜,每翻开一页都像打开一扇新世界的大门。

我女儿最近迷上了《第一次发现丛书》。她特别喜欢那本关于动物的书,透明胶片的设计让她能“透视”动物的身体结构。这种互动式的阅读体验,比单纯听故事更能留住她的注意力。

选择读物时要注意知识的呈现方式。四岁孩子更适合主题单一、内容聚焦的绘本。《小牛顿科学馆》的每个分册只讲一个主题,比如只讲“水”或只讲“风”,这种专注的设计更符合幼儿的认知特点。

硬纸板书在这个阶段特别实用。孩子可以自己翻阅而不必担心撕坏,这种独立性会增强他们的阅读兴趣。我家那本《我们的身体》已经被翻得边角起毛,但孩子依然乐此不疲地寻找书里的“骨骼先生”。

优质科普教育玩具

教育玩具的价值在于把抽象概念变得可触摸。磁力片是个绝佳选择,孩子在拼搭过程中自然地理解了几何形状和磁力原理。我注意到孩子在玩磁力片时,会自发地测试哪些材料能被吸住,哪些不能——这其实就是最简单的科学探究。

显微镜玩具要选操作简单的型号。市面上有些专为幼儿设计的塑料显微镜,放大倍数适中,让孩子能看清树叶脉络、布料纤维这些日常物品的细节。重要的是让孩子体验“观察”的过程,而不是追求专业设备。

拼图类玩具可以培养空间思维。我推荐那些有生态系统主题的拼图,比如森林、海洋场景的拼图。孩子在拼合过程中,不仅锻炼了手眼协调,还记住了不同生物的栖息环境。

动植物观察套装值得投资。一个透明的昆虫观察盒,配上放大镜和小镊子,就能让孩子安全地观察小生物。记得选择有透气孔的观察盒,并在观察后引导孩子将小生物放回自然——这也是生命教育的一部分。

科普类APP与视频资源

选择APP时要看重互动性而非知识密度。《宝宝学科学》这类APP设计得很巧妙,孩子通过拖拽、点击完成简单的实验,比如搭配不同颜色的液体观察变化。这种即时反馈特别能满足四岁孩子的探索欲。

视频资源要控制时长。五到十分钟的科普短片最合适,比如BBC的《小小探索家》系列。这些视频通常以孩子的视角展开探索,语言简单生动,不会让孩子感到信息过载。

我有个小发现:把孩子喜欢的科普视频静音播放,由家长来解说,效果往往更好。这样既能控制内容难度,又能增加亲子互动。上周我们就这样看了一段关于企鹅的纪录片,孩子听得特别专注。

音频资源经常被忽略,其实很实用。在车上播放科普故事,比如《神奇校车》的音频版,既能利用碎片时间,又不会伤害视力。孩子听着故事,脑海里会自己构建画面,这种想象过程本身就是一种创造。

科普场所实地体验建议

科技馆不是去一次就够的地方。我发现定期带孩子去同一个科技馆,每次专注体验一两个展区,效果比走马观花好得多。孩子会在重复参观中发现新的细节,这种深度的体验更能激发持久兴趣。

动物园可以这样玩:不要试图看遍所有动物。提前选三四种孩子感兴趣的动物,在它们展区前多停留一会儿,观察它们吃什么、怎么活动。上次我们去动物园,就在猴山前坐了半小时,孩子发现了猴子之间互相理毛的有趣行为。

家门口的自然探索同样重要。小区的花园、附近的公园都是现成的科普课堂。准备一个收集盒,让孩子捡拾不同的落叶、石头,回家后分类整理。这个简单的活动能教会孩子观察和比较。

农场体验特别受四岁孩子欢迎。亲手捡鸡蛋、喂小羊的经历,比看书本认识动物印象深刻得多。选择那些允许孩子参与简单农事活动的农场,比如采摘蔬菜、给动物准备食物,这些实操经验是书本无法替代的。

记得第一次带孩子去天文馆,他盯着投影的星空看了好久。回家的路上一直问为什么星星会眨眼。那种发自内心的好奇,就是最好的学习动力。资源只是工具,真正珍贵的是孩子被点燃的好奇心。

好的科普资源应该像种子,在孩子心里悄悄发芽。我们不需要急于看到开花结果,只要确保这些种子落在肥沃的土壤里——那个充满爱与陪伴的成长环境。