小学生文学常识1000题及答案:轻松掌握文学知识,让孩子爱上阅读与学习

文学常识就像给孩子的知识行囊里装进一把万能钥匙。我邻居家的小孩去年开始系统接触这类题目,半年后明显感觉他聊天时引经据典的底气都足了。小学生文学常识1000题不只是一本练习册,更像是搭建在孩子与文学世界之间的彩虹桥。

纸质书页与电子屏幕的相遇

纸质版散发着油墨香的实体书,总能给人带来莫名的踏实感。孩子用荧光笔在字里行间划重点时,那种触觉记忆确实独特。但现实场景里,更多家长会选择下载电子版到平板电脑。电子版支持关键词搜索的功能特别实用,比如突然想找所有关于李白的题目,输入关键词就能立即筛选出来。

电子版还有个隐藏优势——可以随时把错题收藏进专属文件夹。我见过有个五年级学生把做错的80多道题都归类保存,期末复习时直接调取这个文件夹,复习效率提升非常明显。

千道题量构筑的知识图谱

1000这个数字听起来可能有些庞大,实际上正好覆盖了小学阶段需要掌握的文学常识要点。从《静夜思》到《背影》,从安徒生到冰心,这些题目像拼图碎片般逐渐拼出完整的文学地图。

比较过市面上几种常见的文学常识练习册,题量在300-500的往往会在某个文学时期留下空白。而千题规模能确保每个重要作家、每部经典作品都有相应的题目来检验掌握程度。这种设计避免了知识盲区的形成,就像织网时每个结点都紧密相连。

随时可得的文学营养包

现在的小学生书包已经够重了。电子版资源通过网盘分享或直接下载到手机,让孩子在等车时、休息间隙都能见缝插针地做几道题。上周在地铁上就看到个女孩在用手机做文学常识题,这种碎片化学习的便利性确实是纸质书难以比拟的。

很多学校老师也会把电子版资源发到班级群供家长下载。这种即时获取的方式,让偏远地区的学生同样能接触到优质的文学学习材料。知识的鸿沟,有时就因为这样一个可下载的文件而悄然缩小。

记得我小时候要买本好的辅导书得专门坐车去市里书店,现在孩子们真幸福。这种随时可得的文学营养包,正在悄悄改变着孩子们的学习方式。

翻开这本文学常识题库,就像打开了一个精心布置的文学博物馆。每道题都是展柜里的一件藏品,既有基础入门的展品,也有需要驻足细看的珍品。我侄子去年用过类似的题库,最让我惊讶的是他居然能清楚说出《诗经》里"风雅颂"的区别——这可不是课本里会详细讲的内容。

基础知识点与拓展视野的平衡

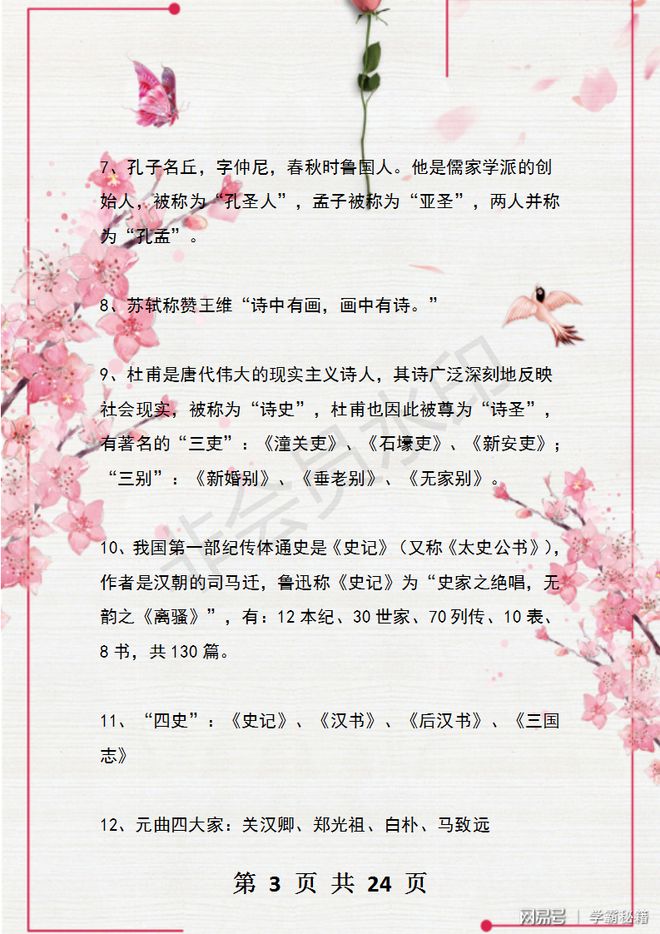

基础文学知识像是房子的地基,包括著名作者的名字、作品标题、经典诗句背诵这些必考内容。比如"李白被称为什么"、"《西游记》作者是谁"这类题目,确保孩子掌握最基本的文学常识。

拓展部分则像是给房子开的一扇扇窗。有道题让我印象深刻:"为什么鲁迅要说'我家门前有两棵树,一棵是枣树,另一棵也是枣树'?"这已经超出了简单记忆,开始引导孩子思考文学表达的精妙。好的题库会在基础与拓展间找到那个微妙的平衡点,既不会让初学者望而生畏,也不会让学有余力的孩子感到无聊。

穿越时空的文学对话

古代文学部分大约占了六成比重,从《诗经》《楚辞》到唐诗宋词,再到四大名著。这些经过时间筛选的经典,确实值得更多篇幅。我注意到题库里光是关于李白的题目就有二十多道,从"床前明月光"到"天子呼来不上船",完整勾勒出诗仙的形象。

现代文学那四成内容同样精彩。有道关于《城南旧事》的题目让我想起自己第一次读这本书的感动。现代作品因为语言更贴近生活,反而能让孩子更容易走进文学世界。这个比例安排得很聪明,既保证了传统文化的传承,又不忘当下的文学滋养。

跨越国界的文学地图

国内文学作品自然占据主要位置,但那些外国经典篇目选得相当用心。不只是《卖火柴的小女孩》这种人人皆知的故事,还有关于《小王子》中玫瑰象征意义的选择题,关于《老人与海》中"人可以被毁灭,但不能被打败"的理解题。

这种编排打破了地理界限,让孩子知道好故事不分国界。有次听到几个小学生在争论格列佛去过哪些国家,那种对世界文学的好奇心,可能就始于题库里一道不起眼的选择题。

或许有人会觉得给小学生看这么多不同国家的作品太早了,但孩子们的理解力常常超乎我们想象。我见过一个三年级孩子能准确说出安徒生和格林兄弟的区别,就因为题库里恰好有这道对比题。

记得去年辅导邻居家孩子做文学题时遇到一个有趣的现象。有道题问“《静夜思》表达了什么情感”,孩子填了“思乡”得满分,但当我追问“为什么月光会让李白想家”时,他却愣住了。这正是简单答案与详细解析之间的差距——前者能帮你得分,后者才能让你真正读懂诗歌。

从“知其然”到“知其所以然”

简单答案就像路标,告诉你终点在哪里;详细解析则是全程导航,不仅指明方向,还解释为什么要这么走。比如同样解释“为什么孙悟空要被压五行山”,简单答案可能只说“因为他大闹天宫”,而详细解析会展开说:这与古代“因果报应”观念有关,也为后续取经剧情埋下伏笔。

这种解析不是在重复故事,而是在教孩子如何思考。我见过最用心的解析甚至会比较不同版本《西游记》对这个情节的处理差异。当孩子发现同一故事可以有不同解读角度时,那种恍然大悟的表情特别动人。

理解能力的隐形阶梯

好的答案解析像搭脚手架,一步步把孩子的理解力往高处引。最初可能只是解释字词含义,接着分析修辞手法,最后探讨主题思想。有个五年级学生和我分享过他的发现:“原来《背影》里父亲爬月台不单是写动作,更是写父爱的不善表达。”这种文本细读能力,正是通过反复阅读优质解析培养出来的。

解析的价值不仅在于纠正错误,更在于展示思考过程。就像看厨师做菜,光知道最后摆盘不够,得看清楚每个切配、调味的步骤。当孩子开始模仿解析里的思考方式,他们就慢慢学会了如何独立分析陌生文本。

自学与指导的互补之道

完全依赖老师讲解的时代正在过去。现在很多孩子会先用电子题库自学,把解析当“随身家教”。我观察过表妹的学习习惯——她遇到难题先看解析尝试理解,实在不懂的再标记出来问老师。这样既锻炼了自主学习能力,又让师生互动更高效。

不过教师指导仍有不可替代的价值。有次看到老师用“为什么灰姑娘的鞋没变回去”这道题引导讨论童话逻辑,那种即时的互动和追问,是静态解析做不到的。理想的状况是解析负责知识传递,老师负责点燃思考——就像先给孩子地图,再教他们如何根据地形调整路线。

或许有人担心太详细的解析会让孩子依赖答案,但根据我的观察,当解析真正激发了孩子的兴趣,他们反而会更主动地探索 beyond the answers。就像那个读完《草房子》解析后,特意去查曹文轩其他作品的孩子——好的解析不该是终点,而是另一段阅读旅程的起点。

前些天在书店看到有趣的一幕:一个三年级女孩对着《小学生文学常识1000题》皱眉头,而她六年级的哥哥却做得津津有味。这让我想起教育专家常说的那句话——同样的学习材料,放在不同年龄段的孩子手里,效果可能天差地别。

低年级与高年级的使用差异

低年级孩子接触这1000题时,更像是在玩知识探险游戏。他们会对“孙悟空有多少根毫毛”这种具体问题感兴趣,却可能对“《红楼梦》的悲剧意义”感到茫然。我侄女二年级时做这些题,最喜欢的就是连线题和看图猜故事——那些色彩鲜艳的插画和互动形式,让她在不知不觉中记住了不少文学典故。

到了高年级,孩子的认知能力明显提升。他们开始能理解“为什么鲁迅要写《故乡》”,也能对比不同作品的主题。有个五年级学生告诉我,他做完“对比《小王子》和《西游记》的旅行主题”这道题后,突然明白了“原来不同国家的作家都在写寻找自我的故事”。

这种差异不仅体现在理解深度上,更表现在学习方式上。低年级需要更多形象化引导,比如把李白作诗的场景画成漫画;高年级则开始享受思辨的乐趣,愿意探讨“如果哈利波特遇到孙悟空会怎样”这种开放式问题。

基础巩固与能力提升的侧重点

对刚接触文学的低年级学生来说,这1000题更像是一张知识地图。重点在于建立完整的坐标系——知道屈原是谁,背得出“床前明月光”,了解童话的基本类型。我见过一个很好的做法:有位老师让三年级学生每做完20道基础题,就奖励他们表演其中一个小故事。

而高年级学生使用同样的题库,目标就转向了能力建构。他们不再满足于知道“《水浒传》有哪些好汉”,而是开始思考“为什么这些好汉最终走向悲剧”。这种从记忆到分析的转变,恰似从拼图游戏升级到了建筑设计——需要的不仅是碎片信息,更是整体把握和创造能力。

有意思的是,有些题目本身就有双重解读空间。比如“分析《皇帝的新装》中的谎言”,低年级孩子会直接说“大臣在骗人”,高年级学生则能讨论“集体沉默的社会心理”。同一道题,在不同认知水平下焕发出不同的光彩。

教材适配的灵活之道

现在各地使用的语文教材版本众多——人教版、苏教版、北师大版...但这1000题的设计者显然考虑到了这种多样性。我翻看电子版时注意到,很多题目都标注了适用的教材版本和对应单元。

比如关于古诗的题目,会特别说明“人教版三年级下册第5课相关”、“苏教版四年级拓展阅读”。这种精细化的标注,让不同学校的学生都能找到与自己课堂学习的衔接点。有个家长分享过经验:她孩子用的湘教版教材,她就专门筛选了与教材配套的300道题作为补充练习。

电子版的优势在这里格外明显——可以根据教材版本智能组卷,也可以按知识点自由筛选。我记得有个老师做得更巧妙:她把不同教材的文学常识题整合成“比较学习”专题,让学生发现同一作家在不同教材中的选文差异。

其实最好的使用方式,是让孩子在这1000题中找到属于自己的路径。低年级的可以跟着教材顺序走,高年级的不妨按主题横向比较。就像那个用这些题目准备小升初的学生说的:“做题不是为了记住1000个答案,而是为了获得读懂1000本书的能力。”

或许我们该重新理解“适用性”——它不是简单按年级划分的标签,而是根据每个孩子的认知地图量身定制的导航。当二年级学生为“神笔马良”的想象力欢呼,六年级学生为“骆驼祥子”的命运沉思时,他们都在这1000题中找到了适合自己的文学入口。

上周遇到个有意思的情况:邻居家孩子用这套文学常识题备考,平时积累的孩子从容不迫,临时抱佛脚的那个却手忙脚乱。这让我想起语文老师常说的——文学素养就像煲汤,文火慢炖才出真味。

日常积累与考前突击的温差

每天做10道题的孩子,和考前一周猛刷1000题的孩子,呈现出的状态完全不同。那个坚持每日积累的五年级学生,提到李白的诗能自然联想到他的生平轶事;而突击备考的同学,虽然也能背出“举头望明月”,但问起这首诗的创作背景就卡壳了。

我观察过两个备考小升初的学生:一个从四年级开始,每天利用课间完成5-10道题;另一个在考前一个月才开始密集刷题。最终考试成绩相差不大,但在面试环节,当老师问起“你最喜欢的文学人物为什么吸引你”时,长期积累的孩子能娓娓道来,短期突击的却只能机械重复标准答案。

这种差异在后续学习中更加明显。进入初中后,那个坚持日常积累的学生写信告诉我:“现在学文言文特别轻松,因为很多典故在小学那1000题里都见过面了。”

素养提升与应试得分的共生关系

很多人误以为应试和能力提升是对立的,其实它们可以相辅相成。有个案例很能说明问题:某个学生在完成“分析《草船借箭》中诸葛亮的人物特点”这道题时,最初只写了“聪明”两个字。在反复练习类似题目后,他逐渐学会了从“善用天时”、“知己知彼”、“心理战术”等多个维度分析人物。

这种分析能力不仅让他在期末考试中获得了阅读理解满分,更意外的是,他后来在班级辩论赛中运用这种多维思考方式,赢得了“最佳辩手”的称号。

我认识的一位语文特级教师说过很形象的话:“文学素养是土壤,应试能力是长出来的庄稼。只施肥不播种长不出好庄稼,只播种不施肥同样颗粒无收。”那些在这1000题中既注重知识记忆又注重思维训练的学生,往往能在考试和实际应用中取得双丰收。

长期浸润与短期强化的成效对比

如果把学习效果比作酿酒,长期使用这些题目就像陈年佳酿,短期使用则像是速成饮料。有个坚持使用三年的学生,到了六年级已经能主动发现题目之外的关联——比如在做完杜甫的题目后,他会去图书馆找相关的历史书籍,了解安史之乱对诗人创作的影响。

而只使用一两个月的学生,虽然也能快速提升答题正确率,但那种对文学发自内心的亲近感却很难速成。就像那个用了半年时间慢慢做完1000题的学生说的:“我现在经过学校的桂花树,都会想起李清照的‘暗淡轻黄体性柔’,这种感觉是刷题刷不出来的。”

值得思考的是,电子版的随时可查特性,反而让一些孩子养成了“需要时才打开”的习惯。相比之下,那些把纸质版放在书桌随手可及处的孩子,更容易形成持续阅读和思考的惯性。

或许最好的使用方式,是把这1000题当作文学的引路人而非应试工具。当孩子某天在课外阅读中遇到熟悉的知识点,那种“我认识这个”的惊喜,远比考试多得几分更珍贵。就像那个在博物馆看到《清明上河图》就能说出相关典故的孩子,眼睛里闪烁的光芒,才是学习最美好的收获。