生活百科答题全攻略:从入门到精通,轻松掌握答题技巧与知识储备

1.1 生活百科答题的定义与重要性

生活百科答题像是一场没有围墙的知识竞赛。它把日常生活的点滴智慧包装成趣味问答,从厨房窍门到健康常识,从科技新知到传统文化。这种形式让知识获取变得像玩游戏一样轻松。

记得去年我陪侄子参加线上答题活动,他原本对科学课兴趣缺缺。通过连续答对三道物理题,他突然发现课本里的定律原来能解释这么多生活现象。这种即时反馈带来的成就感,可能比任何说教都有效。

生活百科答题正在悄悄改变我们的学习方式。它把碎片时间转化为知识积累的机会,等公交时刷几道题,睡前回答几个生活小常识。这些看似微小的积累,某天就会在你需要时突然闪现。

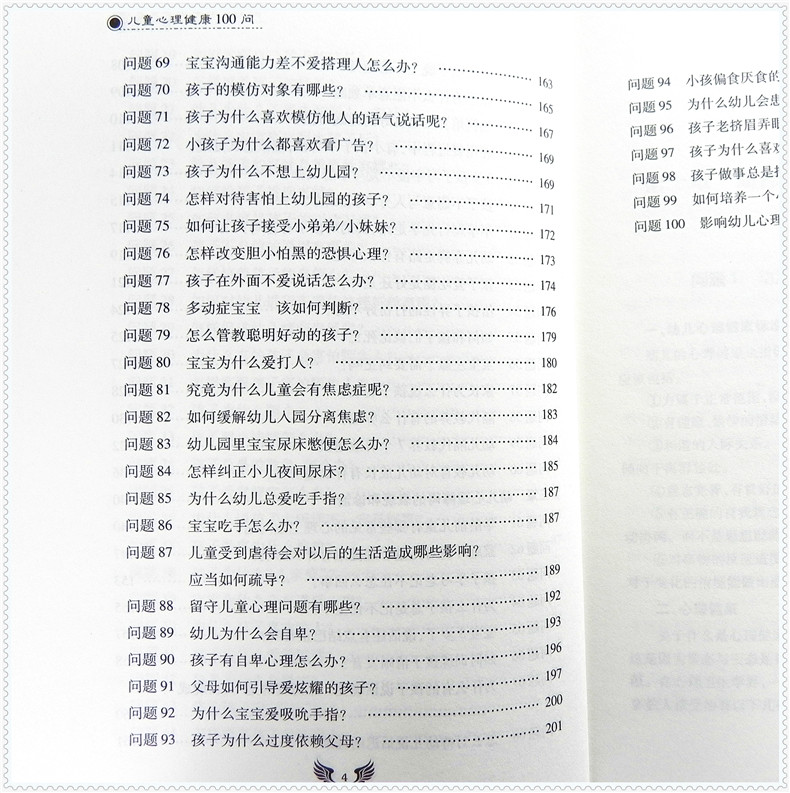

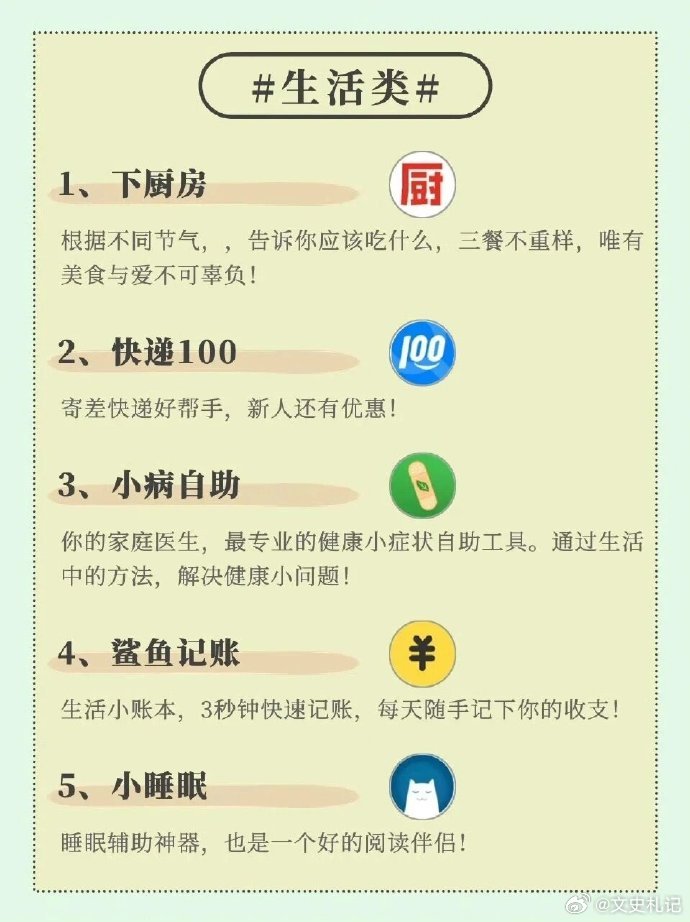

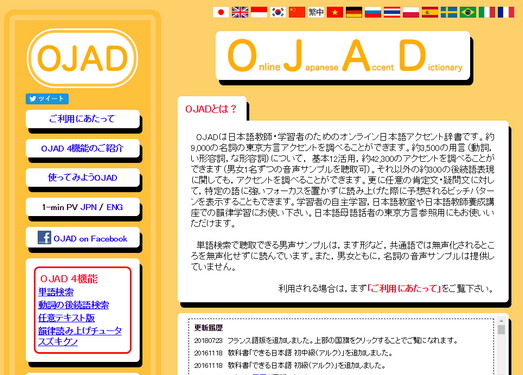

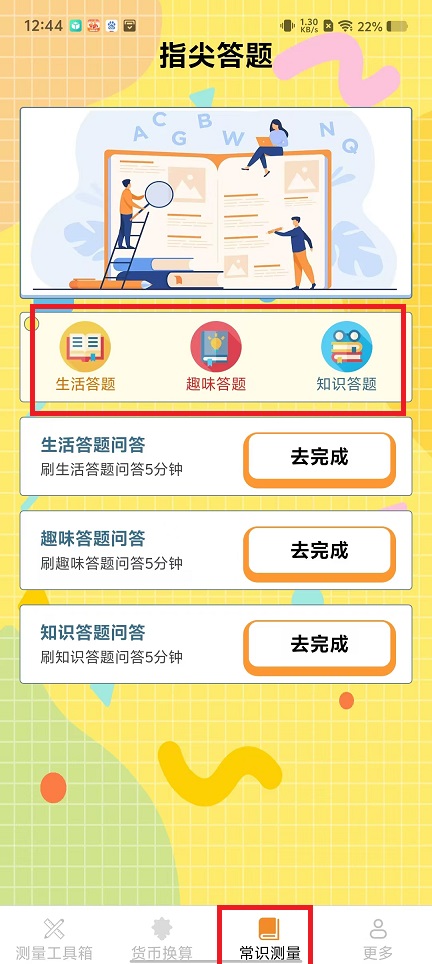

1.2 常见答题平台与形式介绍

现在的生活百科答题平台多得让人眼花缭乱。微信小程序里的知识竞答、知乎的专题问答、各类学习APP的每日挑战,每个平台都有自己独特的味道。

有些平台偏爱短视频形式的快问快答,三十秒内要完成三道题。这种形式特别考验反应速度,我刚开始总在手忙脚乱中错失简单题目。另一些平台则采用闯关模式,像玩游戏一样层层递进,让人忍不住想“再来一关”。

直播答题曾经风靡一时,成百上千人同时在线比拼。那种紧张刺激的氛围,现在回想起来依然心跳加速。虽然热潮已过,但这种形式确实让很多人重新发现了学习的乐趣。

1.3 答题前的准备工作与心态调整

准备开始答题时,找个安静舒适的环境很重要。我习惯在书桌放杯温水,手机调成勿扰模式。这些小事能让注意力更集中,避免被突如其来的消息打断思路。

心态调整往往比知识储备更重要。把每次答题当作学习过程,而不是考试。答错了没关系,重点是要明白为什么错。这种成长型思维能让压力转化为动力。

刚开始接触答题时,我也经历过连续答错的挫败。后来发现,把目标从“全对”调整为“每天进步一点点”,反而能更持久地享受这个过程。毕竟,生活百科的乐趣在于探索未知,而不是追求完美。

2.1 快速审题与信息提取技巧

题目跳出来的瞬间,就像接到一个需要立即拆解的谜语。我习惯先扫视关键词——那些加粗的、带引号的、或是重复出现的词语往往藏着题眼。上周遇到一道关于“隔夜茶”的题目,重点不在“茶”而在“隔夜”这个时间限定词上。

题干长度有时会迷惑人。长题目未必复杂,可能只是加了背景描述。短题目反而要小心,每个字都可能是陷阱。试着用笔尖或手指点读关键词,这个笨办法意外地有效。

遇到专业术语别慌张。生活百科里的专业词通常配有通俗解释,耐心读完整个句子,答案可能就藏在后面的举例里。实在理解不了时,回忆这个词在生活中的实际应用场景,往往能豁然开朗。

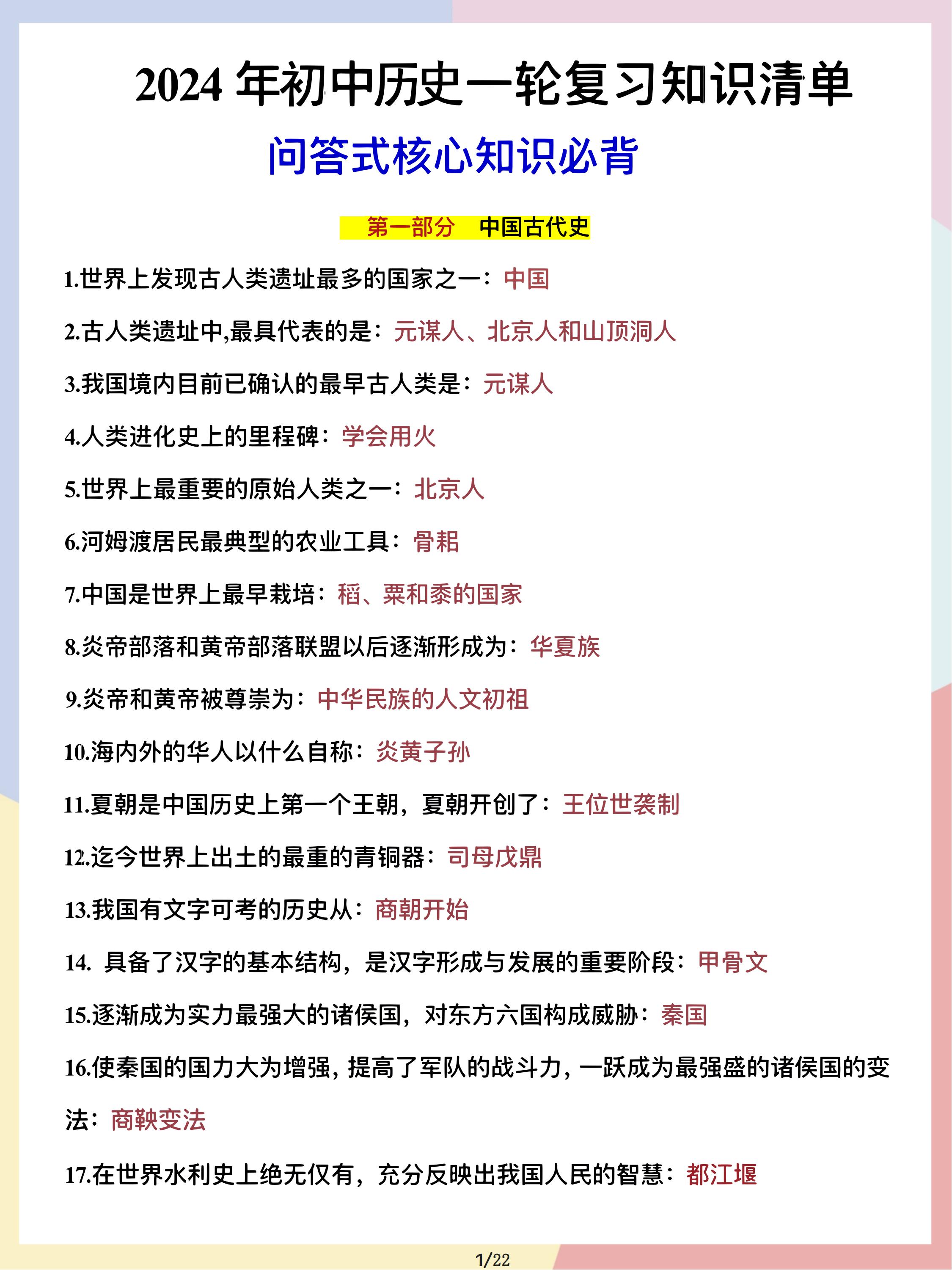

2.2 知识储备与记忆方法

知识积累像滚雪球,从你最熟悉的领域开始最省力。爱做饭的人先从食材保鲜、烹饪技巧类题目入手,健身爱好者优先掌握运动健康知识。这种以兴趣为支点的学习,记忆效果出奇地好。

我有个特别的记忆方法——给知识点编故事。要记“菠菜不能与豆腐同食”这个常识,就想象菠菜侠和豆腐先生在胃酸江湖里打架的滑稽场景。荒诞的画面反而让记忆更牢固。

利用碎片时间建立自己的错题本。不一定要手写,手机备忘录里按“饮食”“健康”“家居”分类记录常错题目。等车时翻看几分钟,一个月后会发现同样的错误不再犯。

2.3 逻辑推理与排除法运用

四个选项摆在面前时,先找明显错误的“送分选项”。有次遇到问“哪种食物不含淀粉”,土豆、米饭、面条三个选项明显属同类,剩下的莲藕就值得重点考虑。

生活常识往往能弥补知识空白。题目问“夏天车内温度多久达到危险值”,虽然记不住精确数据,但根据“温室效应”原理,排除“2小时”和“5小时”这两个极端选项,正确答案就在剩下两个里。

遇到完全陌生的领域,试试“反向推理”。先假设每个选项都正确,推演会产生什么结果。比如问“哪种方法不能有效除甲醛”,假设各个方法都有效,结合常识判断哪个最不符合实际效果。

2.4 时间管理与答题节奏控制

不同平台的限时方式差异很大。有些是每题独立计时,有些是整场倒计时。我曾在独立计时的平台上养成慢思考习惯,转到整场倒计时平台就吃了亏。提前了解规则很重要。

建立自己的答题节奏比盲目求快更明智。我习惯在前三分之一题目稍慢,确认平台出题风格;中间段加速;最后留出检查时间。这个节奏让我的正确率稳定提升。

碰到卡壳的题目,纠结超过10秒就果断跳过。有次为了一道关于“微波炉加热鸡蛋”的题目耗掉半分钟,结果后面连续三道简单题都没时间细看。这种教训经历一次就足够让人记住。

3.1 常见问题类型分析与应对策略

生活百科题目大致分为记忆型、推理型和情景型三类。记忆型题目直接考察知识储备,比如“哪种水果维生素C含量最高”。这类题目没有取巧余地,靠的是平时积累。

推理型题目需要结合常识进行判断。上周遇到“下雨天哪种鞋子最防滑”的题目,虽然不清楚具体材质参数,但根据生活经验知道橡胶底比皮质底更防滑,顺利选对答案。

情景型题目最考验综合能力。比如“家中突然停电应首先检查什么”,需要把电工知识、安全意识和实际操作顺序结合起来。我习惯在脑中模拟整个场景,像放电影一样还原每个步骤。

3.2 高频考点与易错点解析

食品安全类题目出现频率高得惊人。关于“隔夜菜”“发芽土豆”“野生蘑菇”的题目几乎每周都会遇到。这些题目往往在细节处设陷阱,比如“土豆发芽后哪个部位毒素最多”,很多人会忽略“芽眼周围”这个精确范围。

家居安全类题目容易在数字上出错。记得有道题问“灭火器压力表指针在哪个区域表示正常”,三个选项的颜色区域非常接近。后来我发现记住“绿色安全”这个简单口诀,就能应对大部分类似题目。

健康养生类题目最容易被伪科学误导。像“喝醋能软化血管”“晚上吃东西容易发胖”这类说法,看似有理实则经不起推敲。答题时要特别注意题目中是否出现“绝对”“一定”这类绝对化表述。

3.3 答题经验分享与案例分析

去年参加一个生活知识竞赛时,有道题让我印象深刻:“夏天被蚊虫叮咬后,哪种方法最能快速止痒”。选项有肥皂水、花露水、冰块和掐十字。我原本准备选花露水,突然想起小时候外婆用肥皂水给我止痒的经历。这个生活小窍门帮我拿到了关键分数。

错误也是宝贵的经验。有次自信满满地选择“微波炉可以加热金属餐具”,结果当场被判定错误。后来专门查资料才知道,微波遇到金属会产生火花,严重时可能引发火灾。这个教训让我养成了不确定就查证的习惯。

团队答题时发现个有趣现象:不同年龄段的人知识结构差异很大。年轻人擅长科技类题目,长辈们对传统生活智慧更了解。这种互补性在家庭答题游戏中特别明显。

3.4 持续提升答题能力的建议

把每次答题都当成学习机会比单纯追求分数更有意义。遇到答错的题目,我会立即查阅相关资料,弄清楚错误原因。这个习惯让我的知识库像滚雪球一样越滚越大。

建立个人知识地图很实用。我用手机备忘录创建了“饮食安全”“居家妙招”“健康常识”等文件夹,遇到新知识点就归类存放。偶尔翻看复习,这些碎片信息慢慢连成了知识网络。

保持好奇心和观察力可能比死记硬背更重要。我开始留意超市商品标签上的成分说明,关注家电说明书里的安全提示,甚至养成了看天气预报时思考“为什么”的习惯。这些日常观察在答题时都会变成宝贵的判断依据。