中国题库大全10000题免费获取指南:高效备考技巧与资源下载全攻略

翻开手机相册,发现去年备考时拍下的那张照片——书桌上堆着三本不同出版社的习题集,页角都翻得卷了边。当时要是有这样一个万题资源库,或许能少走不少弯路。

官方渠道与可信平台介绍

教育资源服务平台往往藏着宝藏。教育部全国中小学教师网络研修平台偶尔会释放免费题库资源,虽然界面设计略显朴实,但内容权威性毋庸置疑。记得有次在某个地方教育局官网的“资源下载”角落,意外发现了完整版题库压缩包,那种惊喜不亚于淘到绝版书籍。

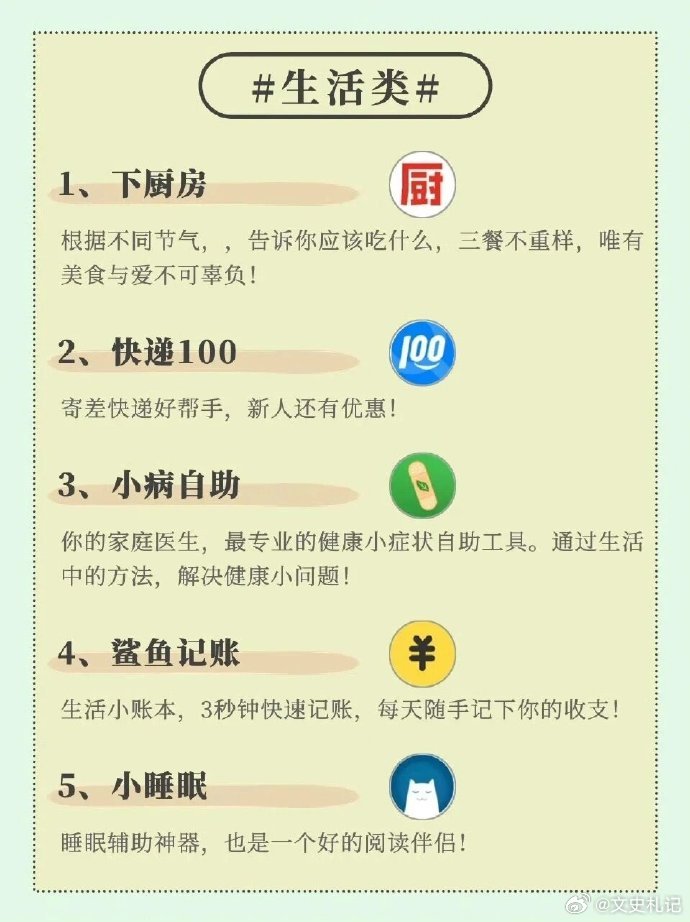

第三方教育类APP需要仔细甄别。建议优先选择带有“官方认证”标识的应用,比如在应用商店筛选“教育”类别时,留意开发者信息是否与正规教育机构关联。某些知名教辅品牌的配套APP会定期开放免费题库,通常在新版本上线推广期最容易获取。

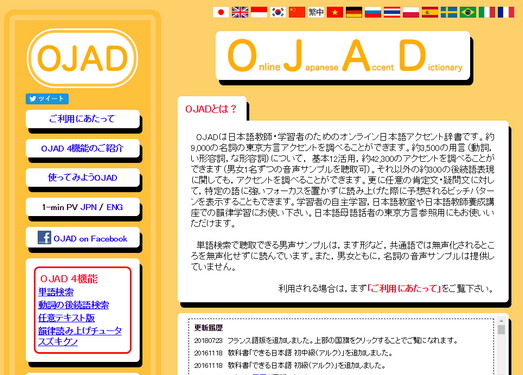

网盘资源就像散落各处的拼图。通过特定搜索指令能提高效率,比如在搜索引擎输入“filetype:pdf 中国题库大全10000题”,但要注意核对文件大小与描述是否相符。那些标注“最新整理”“带答案解析”的资源,往往比单纯题目的版本更实用。

下载步骤详解与注意事项

从官网下载时经常遇到的验证环节其实暗藏玄机。有时需要先注册教师账号才能解锁下载权限,这时不妨试试用母校的工作邮箱注册——很多教育平台对认证教师开放更多资源。

移动端下载最怕遇到隐藏条款。某次我帮表弟下载题库时,发现勾选“用户协议”的同时默认订阅了付费服务,后来花了半天才找到退订入口。现在每次安装教育类APP,都会特意在设置里检查自动续费选项。

公共网络环境下载大文件存在风险。有朋友在图书馆下载1.2G的题库压缩包时,因为网络波动导致文件损坏,解压时才发现三个核心文档丢失。后来他养成习惯,先用在线哈希校验工具核对文件MD5码。

文件格式与兼容性说明

这份题库常见的PDF版本其实存在两种排版。扫描版适合直接打印,但无法复制文字;可检索版虽然文件稍大,却能使用关键词定位功能。去年备考时我两个版本都留着,前者用于模拟考试,后者方便碎片时间检索复习。

移动设备兼容性问题比想象中复杂。在安卓平板上能正常显示的epub格式,到了Kindle上可能出现排版错乱。后来发现转换成mobi格式时,需要保持原始文档的段落缩进设置,这个细节让我的复习效率提升不少。

在线题库的浏览器适配值得关注。某些平台在Chrome内核的浏览器表现流畅,换成Safari却会出现答题卡加载异常。建议在开始系统刷题前,先用不同设备试做一套题,这个预备步骤可能节省后续大量时间。

(注:部分教育平台近期更新了文件加密方式,老旧的阅读器可能无法正常显示数学公式,建议同步更新阅读软件版本)

去年辅导邻居家孩子备战中考时,发现他刷题记录密密麻麻,但同类型题目反复出错。后来帮他调整了方法,两个月后数学成绩提升了二十多分。题海战术需要技巧,就像厨师处理食材,不同的切割方式会影响最终口感。

高效刷题方法与时间规划

把10000题想象成需要攀登的山峰。直接从头开始顺序刷题,容易在前期消耗过多精力。我习惯建议学生先做三套摸底测试,找出得分率低于40%的知识板块,这些就是需要优先攻克的“高地”。

时间分配可以借鉴番茄工作法的变体。25分钟专注答题配合5分钟休息的节奏确实有效,但需要根据题目类型灵活调整。比如数学解答题可能需要连续45分钟不受打扰,而语文阅读理解更适合拆分成15分钟一个单元。

交叉练习带来的效果经常让人惊喜。周一下午做代数,周二同样的时间段改练几何,这种交替能避免大脑陷入固定思维模式。有个学生告诉我,他在文言文和现代文阅读间轮换练习后,答题准确率提高了近三成。

错题整理与知识巩固策略

错题本不是简单的抄录机器。我见过最有效的错题本,每页右侧留出三指宽的空白区,专门记录当时错误的思考路径。比如“误将状语从句判断为定语从句”,这种具体到思维过程的标注,比单纯纠正答案更有价值。

电子错题库具备独特的检索优势。用云笔记给每道错题打上多维标签:“函数图像”“易错点”“计算粗心”,三个月后通过标签组合筛选,能清晰看到自己的薄弱环节变化趋势。有位考生通过分析错题标签云发现,立体几何失分总是集中在空间想象类题目。

知识巩固需要制造必要的“遗忘”。当天整理的错题不要立即重做,隔两三天再回顾效果更好。这就像揉面团需要醒面时间,适当的间隔让知识在脑中完成初步沉淀。

模拟测试与学习效果评估

模拟考的环境还原度经常被低估。在书桌上贴模拟考场须知,用手机定时器严格限制答题时间,这些细节能训练出真实的应试状态。我表妹每次模考都坚持使用答题卡涂写,后来高考她说涂卡时几乎形成肌肉记忆。

学习效果评估不能只看分数变化。建立个人能力坐标图:横轴是知识模块,纵轴是掌握程度,每月更新一次。当看到“三角函数”从坐标图右下角移动到左上角时,那种可视化进步比单纯分数上涨更让人振奋。

阶段性复盘应该包含情绪记录。在某次模考后特别标注“最后大题放弃太早”,下次遇到类似情况就会想起这个提醒。这些带有温度的学习痕迹,往往比冷冰冰的错题统计更能指引改进方向。

(最近注意到部分学生在平板电脑上做模拟测试时,因为触屏滑动速度过快导致漏题,建议在正式考试前进行至少三次全真设备适配练习)