机智的医生生活是什么剧?揭秘这部温暖治愈的韩剧如何重新定义医疗题材

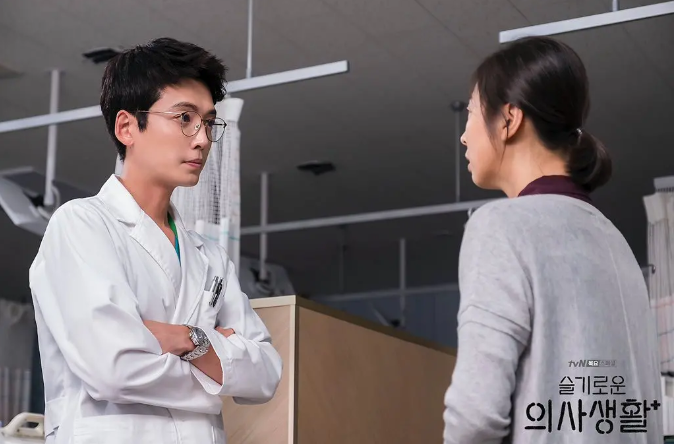

医院走廊里消毒水的气味,手术室里器械碰撞的清脆声响,医生们奔跑时白大褂扬起的弧度——这些医疗剧常见元素在《机智的医生生活》里获得了全新的诠释。这不是又一部充斥着紧张手术场面和激烈医患冲突的典型医疗剧,而是一幅用温暖笔触描绘的医院日常画卷。

导演申元浩与编剧李祐汀的黄金组合

提到这部剧,很难绕过那个创造了《请回答》系列神话的黄金搭档。申元浩导演和李祐汀编剧的合作,几乎成了品质韩剧的代名词。他们擅长在平凡日常中挖掘戏剧性,在琐碎对话里埋藏情感炸弹。

我记得第一次看《请回答1988》时那种惊艳——原来邻里间的闲话家常可以如此动人。这种独特的叙事风格被完整地带到了《机智的医生生活》中。他们不追求夸张的情节转折,而是相信真实的情感连接本身就有足够的力量。

这对组合有个特别的工作习惯:每部作品开拍前,他们会花数月时间深入实地考察。为了《机智的医生生活》,团队走访了首尔多家大型医院,观察医生们的工作状态,记录那些教科书上不会写的细节——比如外科医生如何在连续手术间隙快速补充能量,住院医师怎样在值班室里互相打气。

从《请回答》系列到医疗题材的转型

从青春怀旧跳到专业医疗题材,这个转变听起来颇具风险。但仔细想想,《机智的医生生活》骨子里延续了申李组合最擅长的东西:对人际关系细腻入微的观察,对群体生活温暖幽默的呈现。

如果说《请回答》系列是关于家庭和邻里,《机智的医生生活》则是将这种叙事框架移植到了医院这个特殊空间。医生们成了新的“邻里”,医院走廊代替了胡同,医生休息室成为新的社区中心。

这种转型背后藏着创作者的勇气。在医疗剧已经被拍烂的市场上,他们选择了一条更艰难的路:不靠狗血剧情吸引眼球,而是用扎实的人物塑造和真实细节打动人心。现在看来,这个选择相当明智。

剧集制作背景与创作理念

2019年初,当制作消息传出时,很多人好奇:为什么是医疗剧?申元浩在采访中透露,他们想探讨的是“专业人士的日常生活”——那些在各自领域顶尖的人,脱下白大褂后也是会为友情烦恼、为爱情心动的普通人。

制作团队设定了一个明确方向:这不是关于医疗英雄主义的赞歌,而是展现医疗工作者作为“人”的完整面貌。他们会有职业倦怠,会犯错误,会在理想与现实间挣扎,但依然选择坚持。

这种创作理念体现在每个制作环节。剧中医疗场景都经过专业医生指导,从手术姿势到医疗器械摆放都力求准确。但比起技术正确,他们更追求情感真实——医生面对病患家属时的微妙表情,同事间无需言语的默契配合,这些才是剧集真正想捕捉的东西。

剧名中的“机智”二字很有意思。它不是指小聪明或急智,而是那种历经世事仍保持初心的智慧,是在复杂环境中找到平衡的生活哲学。这种特质,恰好体现在每个主角身上。

医疗剧可以不只是生死时速的紧张刺激,也能是润物无声的温暖陪伴。《机智的医生生活》的诞生,某种程度上重新定义了什么是好的医疗剧——当技术细节足够专业,情感表达足够真诚时,手术刀下的不仅是病灶,还有生活的真相。

医院时钟的指针划过凌晨两点,五个穿着洗手衣的身影挤在狭小的休息室里分享着一盒炸鸡——这就是《机智的医生生活》最动人的画面之一。没有惊天动地的医疗奇迹,没有刻意煽情的生死离别,这部剧把镜头对准了那些被其他医疗剧忽略的日常瞬间。

五位医大同期生的成长故事

1999年的医学院教室里,五个年轻人因一场解剖课分组而相遇。谁也没想到,这份从学生时代萌芽的友谊,会延续二十年后依然鲜活。李翊晙、安涏援、金隽婠、杨硕亨、蔡颂和——这五个名字构成了整部剧的情感核心。

他们见证了彼此从医学生成长为各自领域的专家,也见证了彼此人生中的重要时刻。我记得有一集,杨硕亨因为母亲住院而情绪低落,其他四人什么也没说,只是默默陪他在天台喝烧酒。那种无需言语的陪伴,比任何慷慨激昂的台词都更有力量。

成长在这部剧里不是线性向上的过程。四十岁的他们依然会迷茫,会犯错,会在职业瓶颈中挣扎。李翊晙作为顶尖外科医生,却处理不好与儿子的关系;安涏援能安抚哭闹的患儿,却无法对心仪的人表白。这种专业能力与个人生活的落差,让每个角色都显得格外真实。

医院日常与医患关系的真实呈现

这部剧最特别的地方在于,它把医院还原成了一个真实的工作场所。医生们会为排班表吵架,会抱怨食堂饭菜难吃,会在连续工作36小时后累得直接睡在走廊长椅上。

医患关系的描绘尤其值得称道。没有简单的善恶二分,而是展现了医疗决策中的种种灰色地带。有个场景我印象很深:一位家属坚持要求为晚期病人继续治疗,安涏援明知希望渺茫却还是尊重了家属的选择。事后他在楼梯间偷偷流泪——那种专业与情感的拉扯,被刻画得无比细腻。

医疗场景的呈现也打破了常规。手术成功时不见欢呼雀跃,更多是医生们疲惫地靠在墙上,默默计算着下一个手术的时间。生命被挽救的喜悦很快会被新的挑战冲淡,这种克制的表达反而更接近现实。

友情、爱情与职场生活的完美融合

每周一次的乐队练习成了五个人雷打不动的仪式。在这个专属空间里,他们暂时卸下医生身份,变回那个会抢麦克风、会唱走音的大学生。音乐成了情感的出口,也成了连接过去与现在的纽带。

爱情线的发展同样令人惊喜。没有狗血的三角恋,没有刻意制造的误会,成年人的爱情显得克制而成熟。蔡颂和与金隽婠之间若即若离的情感,像极了现实中那些因为时机不对而错过的人们。

职场生活也不总是严肃紧张。住院医师张冬天暗恋安涏援的笨拙表现,护士长们聚在一起八卦医生的趣事,这些轻松片段让医院变得像另一个家。说到底,医院不只是治病救人的场所,更是无数人生故事交汇的舞台。

这部剧教会我们,生活的真相往往藏在那些看似平凡的日常里。一次深夜值班时的泡面分享,一句手术前的加油打气,一个理解的眼神交换——这些微小的瞬间,组成了医生们真实的生活图景。或许正如剧中所说:“医生也是人,只是恰好穿着白大褂而已。”

医院走廊里擦肩而过的白大褂下,藏着五个截然不同的灵魂。《机智的医生生活》最迷人的地方,或许就是它让每个角色都像真实存在的医生——专业领域里的佼佼者,生活中充满缺点的普通人。

李翊晙:天才外科医生的双面人生

手术室里他是雷厉风行的肝胆胰外科教授,能用最精准的手法完成高难度手术。离开医院,他却是个会把袜子乱丢、总忘记儿子家长会的单亲爸爸。这种反差塑造了李翊晙这个角色的独特魅力。

记得有场戏特别打动我。他刚完成一台持续12小时的手术,累得直接坐在手术室外的地板上。护士递来能量饮料时,他第一句话是问:“我儿子吃晚饭了吗?”那一刻,天才医生的光环褪去,只剩下一个普通父亲的牵挂。

他的幽默感像是保护色。用玩笑化解紧张气氛,用自嘲掩饰内心的柔软。但实际上,他是五人中最敏感的那个——能察觉到杨硕亨的情绪变化,会默默照顾安涏援的自尊心。这种外松内紧的性格特质,让角色立体得像是我们身边真实存在的人。

安涏援:儿科医生的温暖与坚持

在儿科病房里,他口袋里永远装着糖果和小贴纸。孩子们叫他“安涏援爸爸”,这个称呼比任何头衔都珍贵。但这份温暖背后,是他对医疗现实的清醒认知——他知道不是每个孩子都能康复,却依然选择全力以赴。

有个细节很触动我。每次告知家属坏消息前,他都会提前练习措辞,反复修改那句最难说出口的话。这种近乎固执的温柔,源于他坚信“医生的话可以成为良药,也可能变成利刃”。

私下里,他是虔诚的教徒,却从不把自己的信仰强加于人。对张冬天医生的感情,他表现得笨拙又真诚,那种中年人的纯爱反而比青春恋情更让人心动。或许正因为见过太多生死,他才更懂得珍惜生命中的每份善意。

金隽婠:胸外科精英的理性与感性

表面上看,他是最不好相处的那个。对住院医师要求严苛,手术中不允许任何失误,连洗手的时间都要精确到秒。但这样的他,会在深夜为经济困难的患者垫付医药费,会记得每个实习生的名字。

他的理性是职业要求。胸外科手术就像在刀尖上跳舞,稍有不慎就会造成不可逆的损伤。但面对蔡颂和时,那份理性完全瓦解。二十年的暗恋,他选择用朋友的身份守护在她身边。每次乐队练习,他弹吉他时望向她的眼神,藏着只有观众才懂的深情。

我曾听一位医生朋友说,金隽婠是最接近真实外科医生的角色。工作中必须保持绝对冷静,情感只能留给少数值得的人。这种专业与私生活的严格区分,恰恰是现代职场人的生存法则。

杨硕亨:妇产科医生的细腻与成长

初看时,他像个永远长不大的“妈宝男”。说话轻声细语,遇事习惯性逃避,连点餐都要看别人眼色。但随着剧情推进,你会发现这个角色有着惊人的成长弧光。

产科是最能见证生命奇迹的地方,也是最多意外发生的科室。杨硕亨的温柔在这里成了优势——他能理解孕妇的焦虑,懂得安抚家属的情绪。有次遇到早产风险极高的产妇,他整夜守在病房外,就为第一时间处理突发状况。

从依赖母亲到独立决策,从回避冲突到主动承担,他的转变缓慢却坚实。特别记得他第一次主刀复杂手术后的那个笑容,像是终于找到了属于自己的位置。这种不完美的成长,反而让观众更有代入感。

蔡颂和:神经外科女神的专业与魅力

作为五人中唯一的女性,她打破了太多刻板印象。神经外科最有实力的教授,却能背着登山包说走就走。手术台上气场全开,聚餐时却是最捧场的吃货。

她证明了女性医生不必在专业与女性特质间二选一。穿白大褂时一丝不苟,休假时素颜登山也自在从容。面对职场中的性别偏见,她用实力说话;对待后辈,她既严格又体贴。住院医师们都偷偷叫她“颂和妈妈”,这个称呼里满是尊敬与爱戴。

感情上她清醒得让人佩服。知道金隽婠的心意却不愿轻易开始,因为太珍惜二十年的友谊。有个场景特别妙:她独自在值班室吃巧克力,镜头慢慢推进,观众才看到她眼角有泪。原来再完美的人,也有只能独自消化的情绪。

这五个角色就像一只手的五根手指,各自独立又紧密相连。他们之间的化学反应,让整部剧有了温度。或许我们喜欢他们,正是因为在他们身上看到了自己——专业领域的自信,私人生活的困惑,还有那些藏在细节里的温柔与脆弱。

医院场景在影视作品里并不罕见,但能把手术室外的温度与人性拍得如此动人的,《机智的医生生活》确实独树一帜。这部剧的魅力不仅在于医疗场景的专业性,更在于它用艺术手法将生活的真实质感编织进了每一帧画面。

真实医疗场景的专业还原

医疗顾问团队里坐着现职医生,剧本每一页都经过专业审核。手术室里的器械摆放顺序、医生洗手时哼歌的时间计算、甚至病历记录的格式,都严格遵循现实医疗规范。这种对细节的执着,让整部剧散发着令人安心的专业感。

我认识一位医学生,她说看这部剧时总忍不住暂停分析手术场景。从戴手套的手法到缝合时的持针姿势,几乎挑不出毛病。更难得的是,剧中呈现的医疗困境也格外真实——不是每个患者都能救活,不是每个决定都绝对正确。医生会为成功手术欢呼,也会在失去患者后躲在楼梯间默默流泪。

这种专业与人文的交织,让医疗剧跳出了“神医万能”的套路。观众看到的不是披着白大褂的超级英雄,而是会疲惫、会犯错、却在坚持的普通人。

音乐元素与剧情的巧妙结合

每周一次的乐队练习,成了五个好友的精神避难所。从《Aloha》到《我对于你,你对于我》,每首插曲都像精心调配的情绪催化剂。音乐在这里不仅是背景音,更是角色情感的延伸。

记得有集特别巧妙。李翊晙刚经历一场医疗纠纷,镜头切到乐队排练《好吧》。他弹着键盘突然笑出声,另外四人默契地跟着笑起来。没有任何台词解释,音乐已经说出了所有——成年人的崩溃与自愈,往往就藏在一个音符的转换里。

原声带里每首歌都经过精心挑选,旋律响起时总能唤醒特定记忆。或许很多人和我一样,现在听到《樱花结局》仍会想起杨硕亨在产科走廊奔跑的画面。音乐与剧情的共生关系,让情感沉淀得更加绵长。

幽默与感动并存的叙事风格

能在同一集里让观众又哭又笑,是申元浩导演的拿手好戏。医院食堂里的拌嘴玩笑,转眼就可能变成手术室外的生死抉择。这种情绪切换从不显得突兀,因为生活本就如此——悲伤与欢乐常常比邻而居。

第五集有段特别经典的群戏。五人边吃炸鸡边讨论安涏援的恋情,笑点密集得让人捧腹。下一秒镜头转向儿科病房,安医生正在安抚要做穿刺检查的孩子。他从口袋掏出玩具的瞬间,很多观众应该和我一样,眼泪突然就止不住了。

这种叙事节奏特别接近真实的生活体验。没有人能永远保持严肃,再沉重的环境里也会闪现幽默微光。就像现实中医生们也会在值班室讲冷笑话,会在手术成功后击掌庆贺。剧集捕捉到了这些鲜活的日常碎片,让医疗题材有了呼吸感。

对社会现实的深度思考

看似轻松的剧情里,藏着对医疗体系、职场性别偏见、医患关系的温柔叩问。没有激烈的批判,只是通过一个个病例自然呈现。这种举重若轻的表达方式,反而让思考更深地扎进观众心里。

妇产科案例里探讨的女性生育压力,儿科故事里折射的医疗资源分配问题,甚至医院行政体系的官僚作风,都像水面下的暗流在剧情中涌动。有个细节我记了很久:蔡颂和因为手术精湛被称作“女神”,却仍要面对“女医生太情绪化”的偏见。她用实力打破偏见的過程,本身就是有力的社会对话。

这部剧最珍贵的地方,是它始终保持着温暖的批判视角。不回避现实困境,但更愿意展现人们在困境中的善意与坚守。每个病例背后的人文关怀,都在提醒我们:医疗的本质不仅是治愈疾病,更是守护生命尊严。

艺术价值或许就体现在这种平衡里——专业但不冰冷,深刻却不沉重。当片尾曲响起时,留在心里的不仅是感动的余温,还有对生命更细腻的理解。

当一部剧能让观众每周准时守在屏幕前,播出时社交媒体被剧情讨论刷屏,这种热度已经超越了普通收视数据的范畴。《机智的医生生活》创造的观剧仪式感,某种程度上重新定义了医疗剧与观众的连接方式。

韩国本土收视率与话题度

首播6.3%的收视率在tvN历代首播记录里排进前五,这个数字随着剧情推进持续攀升。大结局收视率达到14.1%,最高瞬间收视突破16%。在收费台范畴内,这样的增长曲线相当亮眼。

更值得玩味的是话题性指数。Gooddata统计显示,该剧在播出期间连续12周登顶电视剧话题榜,五位主演轮流占据演员话题度前列。这种全面开花的关注度,证明剧集成功抓住了各年龄段观众的共鸣点。

我记得第二季某集播出后,剧中出现的“糯米糕”突然成为热搜词。便利店糯米糕销量激增,制作公司甚至收到观众寄来的真实糯米糕礼物。这种剧情与现实的奇妙互动,恰恰说明作品已经渗透进观众的日常生活。

海外市场的热烈反响

Netflix同步跟播让这部剧迅速抵达全球观众。在日本,它创下当年韩剧收视纪录;在东南亚地区,剧中插曲长期霸占音乐排行榜;甚至远至南美,都有观众自发组织线上观剧活动。

文化差异似乎没有成为观剧障碍。海外观众在讨论区热烈分析着五位主角的友情模式,好奇韩国的医疗体系,甚至开始学习剧中的韩语台词。有美国剧评人写道:“虽然不了解韩国医院的具体运作,但剧中人物的职业困境与情感挣扎,每个职场人都能感同身受。”

这种跨文化共鸣或许源于剧集对普遍人性的刻画。无论来自哪个国家,观众都能在某个角色身上看到自己的影子——可能是李翊晙的工作家庭两难,也可能是蔡颂和的职场性别困境。

专业医疗人士的评价

大韩医生协会的月刊曾用整版篇幅讨论这部剧。有医生撰文指出:“终于有剧集不再神化医生,而是展现我们真实的工作状态——漫长的值班、复杂的医患沟通、还有那些无法用成败定义的医疗瞬间。”

我偶然读到一位急诊科医生的剧评,她说最触动她的场景是医生们围坐吃泡面讨论病例。“这才是真实的医院日常。英雄式抢救只占工作的极小部分,更多时候是这种琐碎却必要的交流与协作。”

当然也有专业挑刺。有外科医生指出剧中某些手术环节时间压缩得太夸张,还有护士吐槽医生白大褂太过整洁。但这些细节争议反而印证了剧集引发的行业关注——只有足够真实的作品,才值得专业人士如此认真地“找茬”。

观众口碑与社交媒体讨论

豆瓣9.5分、IMDb8.7分的评分放在任何语种的医疗剧里都属顶尖。观众口碑像滚雪球般累积,很多人表示“原本对医疗题材没兴趣,却意外被治愈”。

社交媒体上每周四晚都会出现“机智的医生生活直播”话题。观众边看边发帖,从猜测乐队演奏曲目到分析医患关系,讨论热度持续整晚。这种集体观剧的仪式感,让人想起早年全家围坐电视机的时光,只是场景转移到了数字空间。

特别有趣的是观众对角色关系的深度解读。有人专门研究五位主角的对话模式,指出他们二十年友情的细节铺垫;有人分析每集病例对应的主题隐喻;甚至出现了“《机医》学”——通过剧集学习沟通技巧与职场哲学。

或许最好的口碑证据是观众的重复观看行为。很多人承认已经把这部剧当作背景音反复播放,就像拜访熟悉的老朋友。当虚构角色能给予真实的情感慰藉,作品的价值已经超越了娱乐范畴。

收视数字终会随时间淡去,但观众在某个深夜因剧情获得的温暖触动,或许才是衡量成功的更柔软尺度。

有些剧集播完就结束了,有些却能持续在观众生活中泛起涟漪。《机智的医生生活》显然属于后者。从第二季制作到原声带音乐会,从医疗剧类型创新到台词成为流行语,这部剧的影响力早已溢出屏幕,渗透进现实生活的各个角落。

第二季的制作与播出情况

原班人马回归的消息让剧迷沸腾。制作团队没有选择匆忙推出续作,而是耐心打磨两年才带来第二季。这种创作节奏在追求快节奏产出的影视行业堪称奢侈。

第二季延续了首季的温暖基调,同时深化了角色成长轨迹。五位主角面临更复杂的职业抉择与人生课题——李翊晙的单身父亲日常、安涏援的修道院选择、金隽婠的远距离恋爱、杨硕亨的性格转变、蔡颂和的领导力挑战。人物弧光更加完整,情感层次也愈发丰富。

拍摄期间流传的趣闻是,医院场景的拍摄必须配合真实医院的空档期。剧组常常在深夜进行拍摄,演员们开玩笑说已经习惯了日夜颠倒的生活节奏。这种专业态度或许正是剧集品质的保证。

原声带音乐会的成功举办

音乐从来不只是这部剧的背景装饰。乐队练习室的场景、每集结尾的完整演奏,让音乐成为叙事的重要部分。原声带音乐会因此显得水到渠成。

线上线下同步举行的音乐会创下惊人纪录。线下门票几分钟内售罄,线上直播同时观看人数突破十万。观众不仅想听那些熟悉的旋律,更想重温剧中角色通过音乐传递的情感连接。

我朋友参加了首尔场音乐会,她描述现场观众能跟着每首曲目合唱,仿佛这不是演唱会而是大型好友聚会。当《阿尔罕布拉宫的回忆》前奏响起时,全场默契地亮起手机灯光,那个瞬间超越了普通演出,成为集体情感的记忆锚点。

对医疗剧类型的创新贡献

传统医疗剧往往聚焦于紧张的手术场景或戏剧化的医患冲突。《机智的医生生活》选择了另一条路径——把医院还原为普通职场,医生也只是有着各自烦恼的普通人。

这种去英雄化的叙事打破了医疗剧的固定模式。没有无所不能的天才医生,只有不断学习进步的医疗工作者;没有绝对的黑白对立,只有复杂情境下的伦理抉择。剧中医生会犯错、会疲惫、会在值班室偷吃零食,这些细节构建起真实可信的医疗世界。

值得玩味的是,这种“平淡”反而让医疗场景更具冲击力。当医生平静地告知手术结果,当护士默默整理逝者遗物,那些克制的瞬间往往比夸张的戏剧冲突更触动人心。有剧评人称之为“反高潮的叙事力量”。

剧中经典场景与台词的影响力

“活着就会发生好事”——这句台词在韩国社交平台被引用超过十万次。类似的生活哲理金句在剧中随处可见,它们没有说教味,而是自然地融入角色对话,像朋友间的贴心安慰。

某个雨天场景里,五位主角在便利店门口分享热咖啡的镜头,意外带动了连锁便利店同类产品的销量。观众在社交平台晒出自己与朋友的“机医同款时刻”,虚构场景催生了真实的社交仪式。

更深刻的影响体现在职业选择上。有媒体报道该剧播出后,医学院报考人数出现可观察的增长,特别是儿科和妇产科方向。虽然不能简单归因于一部剧,但确实有考生坦言剧中角色让他们看到了医疗工作的价值与意义。

那些看似普通的场景持续产生着长尾效应。乐队合奏的默契、值班室的深夜谈话、医院走廊的偶然相遇,这些碎片共同拼凑出一幅关于友情、职业与生活的温暖图谱。当虚构作品能激发真实的行动与思考,它的生命便在新的维度得以延续。